Воспоминания Артёма Власова. На попечении добрых стариков

На чтение: 9 минут

Артём Власов

Писатель, краевед. Ветеран МВД, участник Великой Отечественной войны

«Дорогие мои старики».

Сборник воспоминаний,

Санкт-Петербург, 2017

Глава 2. На попечении добрых стариков

Дом, в котором жили дед Егор и бабушка Настасья, как и наш, построенный и подаренный ими, располагались в селе Шишкино на возвышенном пригорке, в стороне от основной большой улицы. Здесь, совсем рядом, напротив возвышалось большое деревенское здание местной церкви, ставшей впоследствии сельским клубом.

Как ни странно, но примерно в трёхлетнем возрасте я оказался живым свидетелем того, как группа местных мужиков-бедняков рушили эту церковь, срубая и сбрасывая на землю большие верхние кресты и колокола. Мне запомнилось, как бурно и гневно реагировала на этот факт вандализма моя бабка Настасья. В доме мы были вдвоём, и я видел, как она, плача, неистово размахивая руками и бегая по дому от окна к окну, причитала: «Антихристы! Что же вы делаете, окаянные».

Мои родители в это время были заняты поисками работы в Чите и в других местах, а я оставался у своих добрых, славных стариков, окружённый их вниманием и заботой. И получилось так, что бабка Настасья со дня моего рождения была моей первой и незабвенной няней, к которой я, как и к дедке Егору, прилип всей душой и телом.

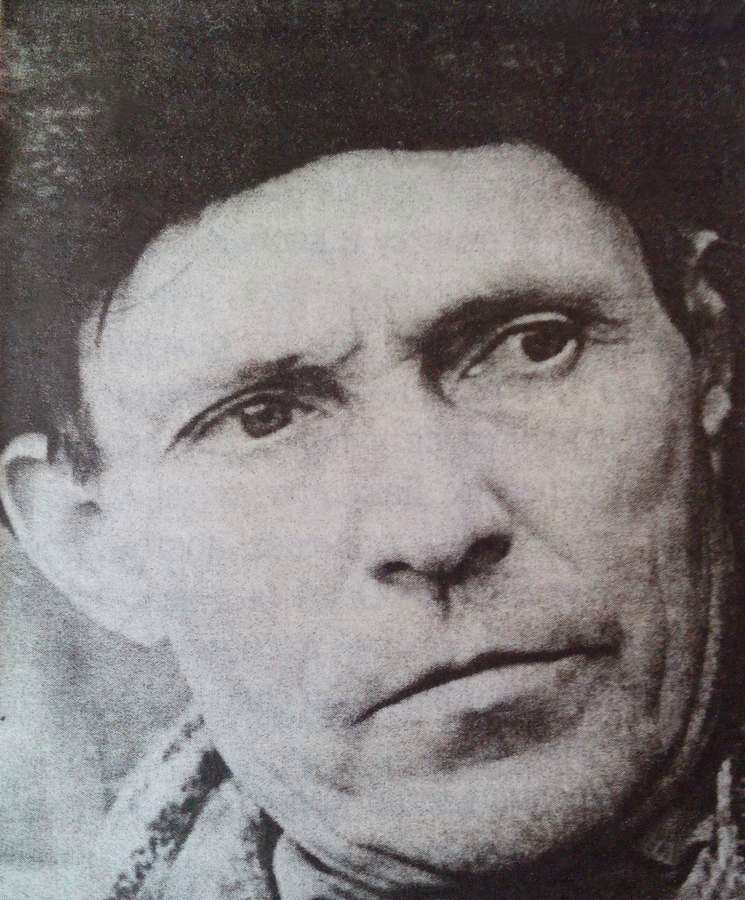

Слева: дед Егор и бабушка Настасья Большаковы (1900—1904).

Было случая два, когда мои родители прихватывали и меня с собой. Но на новых местах, среди чужих людей я никак не мог прижиться, рвался назад, к родному очагу, к дедке Егору и бабке Настасье. И с какой радостью, со слезами на глазах я вновь и вновь попадал в объятья моих славных стариков.

Дед Егор был старым забайкальским казаком высокого роста, мускулистым, сильным. Среди сельчан он был признанным, уважаемым тружеником, мастером, как говорится, на все руки.

Бабка Настасья была небольшого роста, довольно подвижная, казалась внешне строгой и суровой, но доброта её, заботливость проявлялись на каждом шагу.

Вот так с малых лет я привязался всей душой к этим милым моему сердцу людям, благодарная память к которым за всё доброе, что они сделали мне, да и многим сельчанам, никогда не забудется. И они тоже привязались ко мне всем сердцем. Это была настоящая наша любовь и привязанность друг к другу. Об отдельных памятных моментах нашего общения, небольших эпизодах хочу поведать в своих воспоминаниях.

Был какой-то старинный весенний праздник. На земле уже местами появилась трава. Все мы: бабка и мои родители, поджидали на время отлучившегося дедушку Егора, смотрели во все окна. Было мне тогда годика три. Дом выходи́л окнами на маленькую площадь, в центре которой стояла на возвышении деревянная церковь.

Наконец, показалась высокая фигура дедки Егора. Я с радостным визгом выбежал из дома и помчался навстречу деду. Тот, завидев меня, начал покачиваться, изображая из себя пьяного. Не успел я добежать до него, как он распластался на траве.

Подбегаю и кричу: «Дедка, дедка, ну вставай же!» Дед никак не реагирует, даже не шевелится. Я наклоняюсь к нему, дёргаю его за усы, хватаю за волосы, тормошу, треплю, чтобы он скорее вставал. А дед по-прежнему лежит, не двигается. Я пытаюсь раскрыть ему веки, хочу, чтобы он «поглядел» на меня — ничегошеньки не получается. Тогда решил я прибегнуть к другому приёму — послушать, дышит он или нет.

Прислоняюсь ухом к носу и слушаю долго-долго. А он не дышит и всё. Ну, значит, помер. Я с досады вскакиваю на его широкую грудь и топчу её сапожками (своеобразный «массаж»), словом, делаю отчаянные попытки привести его в чувство, может быть, как-то «оживёт». А он хоть бы что. Закончив эту процедуру, ещё раз пытаюсь раскрыть ему глаза — всё напрасно. И тогда я начинаю реветь во всю глотку, слёзы потекли из глаз ручьём.

И только тогда мой дед «пощадил» меня — заулыбался, встал, взял меня на руки и понёс к дому, прижимая к груди, обнимая и успокаивая: «Ну, видишь, я ожил». А в окошках смеющийся народ. Мне становится ещё обиднее. Бабка Настасья, когда вошли в дом, прикрикнула на деда: «Вот, довёл парнишку до слёз», взяла меня за руку, подвела к сундуку (я его до сих пор храню, как бесценную реликвию), порылась там и достала пряник. Постепенно я успокаиваюсь.

Через какое-то время дед, беря меня за руку, ведёт к кровати.

— Хочешь, я расскажу тебе сказку про зайку?

Я знаю, что он обязательно меня рассмешит и уголками рта уже начинаю ухмыляться. Этот настрой быстро выводит меня из прежнего состояния. Много детских сказок знал дед Егор. Но я почему-то запомнил именно эту, которую потом пересказывал и своим детям и внукам.

— Пошёл однажды охотник в лес на охоту, — размеренно, интригующе, завлекающее начинает свой рассказ дедка, а я трусь около него, ближе прижимаюсь, чтобы не пропустить ни одного слова, смотрю на его порыжевшие от табачного дыма кончики усов, — видит, бежит зайка. Охотник снял с плеча ружьё, прицелился и думает: «Вот убью я этого зайца, продам его и куплю себе поросёнка. Поросёнок принесёт двенадцать поросят, а те двенадцать — ещё по двенадцать. Вот тогда я их продам и куплю себе тройку коней и крикну (здесь дед усиливает голос): «Эй, вороные, по-е-ха-ли!». А заяц-то услышал и убежал».

Я от души смеюсь над наивностью охотника: ну почему же он, чудак, не удержался — выкрикнул и спугнул зайца.

Дед Егор был заядлым охотником. К нему периодически заезжал охотник-эвенк по имени Семён, который со своими помощниками привозил пушнину. Оленей они оставляли у подножия Яблонного хребта, а дед затем сопровождал охотника с пушниной на своём коне в Читу. Однажды они приехали из города поздно. Семён, поужинав, засобирался к своему табору.

— Ты куда же, паря, на ночь-то глядя едешь, заблудишься в тайге.

— Ну что ты, Егорша, это города, что ли.

Зачастую дед брал ружьё и уходил на охоту, обычно это было в выходные дни. Рано вставал и шёл пешком в сторону хребта километров за десять-пятнадцать.

Почти всегда он подстреливал козу, не говоря уж о куропатках и рябчиках. Убитую козу, соответственно, обрабатывал, клал на свои могучие плечи, за спину, и так доносил до дома. Мы с бабкой Настасьей его всегда с нетерпением поджидали. А когда солнце уже клонилось к закату, мы начинали проявлять нескрываемое беспокойство.

— Что-то долго нет старика, не напали бы волки. Козу, поди, опять тащит.

— Но у него же, бабка, ружьё. Если нападут волки, он их всех перестреляет.

— Кабы так, — она умолкала, потом выбегала во двор посмотреть, не идёт ли «старик».

Бывало, что заходили в дом вместе. Я налетал на дедку и своими руками старался дотянуться до его усов, на которых повисали заледеневшие сосульки. Я почему-то испытывал удовольствие, сдирая их и причиняя ему боль. Но дедка терпел, иногда морщился, приговаривая: «Ну ты, паря, поаккуратнее, а то с корнем выдерешь; как я без усов-то буду». Потом садились за стол ужинать.

— Дедка, а зайку ты видел в лесу?

— Следов заячьих полно, но его, пострела, на этот раз не видел.

Мне было всегда приятно бывать рядом со своими дедкой и бабкой, ощущать их заботу и внимание. Для меня и, конечно, для гостей у бабки всегда хранились в её сундуке вкусные пряники и конфеты. Она выбирала моменты, когда послушного изнеженного внука надобно было угостить.

Припоминается и такой случай. Однажды пожаловали к нам в гости «Прокопьевские» (Прокопий — это брат дедки Егора) внуки и их дружки. Мы разыгрались в прятки, и я оказался в углу дальней комнаты. В этот момент как-то неожиданно пришла к старикам одна знакомая женщина с узелком новоиспечённого угощения. Увидев ребятню, она всё принесённое тут же раздала им.

Когда я услышал многоголосье гостей, я вышел из своего укрытия и понял, что мне из гостинцев уже ничего не досталось. От обиды я вдруг расплакался. Мне начали совать огрызки, что ещё больше разобидело меня. Стали меня утешать.

А эта женщина побежала домой и вскоре вернулась с гостинцем для меня. Сколько же было уговоров, пока я не успокоился. Помогла бабка Настасья. Она отвела меня в сторону и шепнула: «Не обижайся, наши-то пряники лучше ихних». И обращаясь к этой доброй женщине и к гостям, сказала: «Он у нас такой, обидчивый шибко, но быстро отходит».

Из числа немногочисленных фактов той поры, оставшихся в моей памяти, припоминается и такой случай, получивший в Шишкино большой резонанс. Было это летом 1931 года. Как и повсюду, село тоже задела проводимая в стране политическая кампания раскулачивания. Под неё попал и мой крёстный отец Артём Васильевич Иконников. Его семью, состоявшую из десяти человек, признали кулацкой. Последовали соответствующие санкции: раскулачить и сослать в одно из отдалённых мест на принудительные работы. Глава семьи не смог примириться с таким произволом и в порыве гнева наложил на себя руки, перерезав горло бритвой.

На похоронах было много односельчан. Пошла туда и моя бабка Настасья, прихватив меня с собой. В гробу я увидел своего крёстного, горло его было перевязано. Церемония похорон, прощание с покойным было потрясающим зрелищем.

Когда мы с бабкой возвращались домой, я допытывался у неё: «А почему с ним так произошло?»

— Молчи, — резко ответила она, — и никогда не спрашивай больше.

Прошли годы. Уже будучи на пенсии и занимаясь краеведением, я решил однажды покопаться в архивных материалах в госархиве по теме раскулачивания, и в одной из папок обнаружил листок, где фигурировала и фамилия моего крёстного отца, а также фамилии группы односельчан, подпавших под раскулачивание и высылку. Конечно, со временем стало многое раскрываться о крутых поворотах судьбы многих неповинных людей.

Повзрослев, я стал понимать и то, что происходившие в двадцатых, и особенно в тридцатых годах негативные процессы в общественно-политической жизни страны, затронули в определённой мере и наше семейство. Особенно явственно это отразилось на судьбе моего деда по матери Конюкова Павла Александровича.

О нём, о его неординарной личности и благородстве и пойдёт дальше речь.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите, пожалуйста, фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы получим электронное письмо и внесём исправления

[Комментарий перед появлением ставится в очередь на модерацию и будет опубликован после проверки]