Биографические записи Владимира Лобанова. Голод

Приблизительное время чтения: 34 минуты

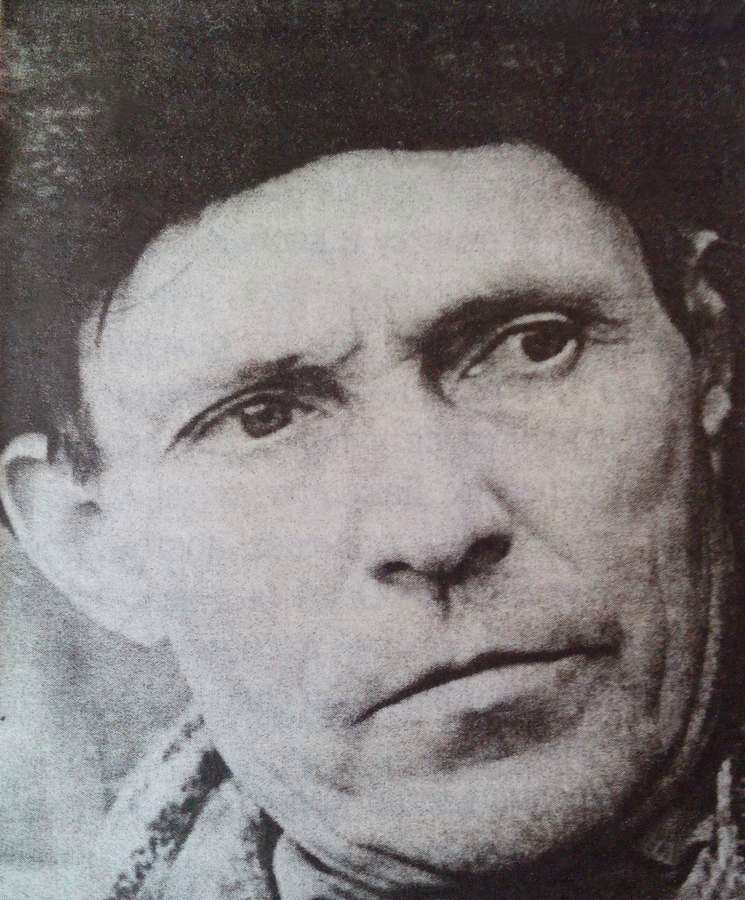

Владимир Лобанов

Писатель, краевед

Моей жене и единственному другу Галине Павловне Лобановой дарю эти записки

Глава 4. Голод. Биографические записи «Пометки и воспоминания об увиденном в моей жизни за последние 55 лет» Владимира Григорьевича Лобанова хранятся в документах личного фонда Государственного архива Забайкальского края.

Глава 4. Голод

Пометки и воспоминания об увиденном в моей жизни за последние 55 лет

В 1941 году голода в Чите не было. Были кое-какие запасы, некоторые отцы ещё не были мобилизованы и приносили домой зарплату. Вскоре на базаре установились стабильные цены: хлеб 300—400 р./булка, сахар 500—600 р./кг, молоко 320 р./литр. Это притом, что купить на зарплату в 800—900 рублей больше нигде ничего было нельзя. Цены продуктов по карточкам оставались довоенными — по 13 р./кг хлеб. Наша семья до весны 1942 года не голодала, потому что мама, как исполняющая должность заведующей отделом писем в редакции получала паёк II группы по линии обкома партии. Паёк выделялся на одного человека, но продуктов выдавали немало и мы кое-как обходились без голода.

Всему этому вскоре пришёл конец, ибо маму до Нового года лишили пайка. Паёк понадобился знакомому еврею редактора (по-моему, это был О. Хавкин) и маму вновь перевели в литсотрудники. Должность не имела значения, но отсутствие пайка сразу поставило нашу семью на порог голода. Пятеро иждивенцев на одну маму, с её нищенской зарплатой, это уже было слишком много. Мама не стала работать и некоторое время перебивалась тем, что отоваривала наши карточки на белый хлеб и меняла на базаре на две булки чёрного хлеба. Но и это продолжалось недолго, её вскоре заметил постовой и предупредил, что засчитает маме спекуляцию.

Мама отправилась работать в Читинский радиокомитет дневным журналистом. Целый день она бегала по городу в поисках новостей, а вечером их передавали по радио. Беготни было много, а зарплата всё та же — 800 рублей в месяц.

С весны 1942 года начался голод

С весны 1942 года в семье начался голод. Триста граммов хлеба на человека было бы терпимо, если бы дома было из чего сварить обед или ужин, но картошки и капусты хватало только до Нового года, с января начинали голодать. Чувство голода у нас было постоянно и часто невыносимо. Мы съели всё, что хоть как-то можно было съесть, вплоть до столярного клея. С весны начиналась цинга. Общая слабость, мушки в глазах, боли в суставах, отёки ног, слабость дёсен (зубы можно было вытаскивать руками) и, наконец, тёмные пятна на коже — вот признаки цинги.

Она была у всех, но особенно тяжёлая форма была у младшей сестры Веры. Родилась она уже после начала войны, не успела окрепнуть, а тут голод. Она не смогла научиться ходить и просидела на кровати все 4 года войны, более 2,5 лет не научилась разговаривать. Цинга нападала на ослабленных больше, чем на других. По весне я не мог ходить в школу, много пропускал занятий, хотя учился хорошо.

Можно понять муки матери, которая ничего не могла сделать для своих детей, которые у неё на глазах опухали от голода. Появились вши. Их было невероятно много. Мама боролась с ними как могла. Парили, кипятили всю одежду, вымораживали, обрабатывали одежду в бане на стационарной установке. Мыли головы с керосином, вычёсывали специальным гребнем и т. д. и т. д. Всё было бесполезно, потому что главной причиной вшивости был голод, а его устранить мама была не в силах, все остальные меры помогали ненадолго. Вши были во всех домах, где люди голодали, там, где не было голода, можно было бороться с этим злом. В конце концов, люди вынуждены были смириться с этим, как с неизбежностью. Когда после 1945 года голод пошёл на убыль, то вши исчезли сами по себе без особой борьбы.

Довоенная одежда постепенно изнашивалась, да и до войны гардероб был невелик. К 1943—44 гг. мы обносились до невероятности. Никакого постельного белья давно не было. Если учесть, что все дети в нашей семье до 14 лет страдали энурезом, то вскоре сгнили и матрацы. Я и младшие сёстры спали вповалку на одной кровати у печи в маленькой комнате. Под нами никакого тюфяка не было, спали на голых досках, которые отполировали своими телами до блеска. Только у Зои, да у мамы в постели был какой-то порядок, там были даже простыни, правда, стиранные, перестиранные. У Зои и у мамы были и матрацы, и одеяла. Мы же закрывались телогрейкой, а то и двумя. Зимнюю обувь и пальто обновить было весьма сложно.

Помню, в 1943 году в школе мне выдали ордер на получение зимней обуви. Отоваривать ордер почему-то направили в магазин №4, который был за Сониной горкой (ныне Зенитная), недалеко от Кенона. Сразу пойти так далеко я не смог, да и сопровождать меня было некому, обмануть было легко. Промтовары и выдача хлеба на карточки производилась у одного продавца, поэтому я отстоял огромную очередь. Продавец взяла у меня ордер на валенки и выдала мне «зимнюю» обувь — меховые тапочки.

Разумеется, ходить в тапочках в школу зимой на расстояние в 15 км (школа №26 была переведена в здание ШВТ) было немыслимо, другой обуви у меня не было. В этот год я кое-как доходил в школу до весны, весной и осенью многие, в том числе и я, ходили в школу босиком. Босиком, невзирая на погоду, ходили с середины мая до середины сентября.

Зимой на 1944 год в нашем доме произошёл пожар. По какой-то причине я не смог растопить печь к маминому приходу с работы, и она торопилась разжечь сырые дрова. Они не разгорались, тогда мама прямо из лампы плеснула в печь «легроина», т. е. смесь бензина и керосина. Много смеси попало не в печь, а на пол и вспыхнуло огненным столбом от пола до потолка. Мама осталась в узком запечном проходе, а на печи сидели Вера и Валя. Больше дома никого не было.

Мама крикнула, чтобы я побежал к дяде Ване, единственному мужчине в соседях за помощью. Я убежал и через 3—4 минуты привёл соседа. Мама за эти минуты сумела затушить пожар. Она забила и закрыла огонь моим единственным ватным пальто. Пожар-то был потушен, но моё пальто сгорело. До конца учебного года было ещё три четверти, но у меня не было ни обуви, ни пальто, ни телогрейки. Я остался дома на всю зиму.

Эта зима была наиболее трудной

Эта зима была наиболее трудной. Голод свирепствовал вовсю. В соседях начали умирать с голоду. Мы в этом году не могли запасти ни дров, ни угля. Уголь иногда с путей и из других мест приносили старшие мои брат с сестрой, а дров не было совсем. Начали жечь сарай, кладовку, сожгли забор и ворота. Дом наш был угловой, и некоторые прохожие сокращали путь прямо через нашу ограду. Жить стало страшно, ибо от всего мира мы были не отгорожены ничем.

Когда утром протапливали печь, она быстро остывала. К обеду я садился прямо на чугунное покрытие плиты, голову просовывал в дымоход и сидел таким образом весь день, только к вечеру я выбирался из этого тёплого места и начинал свою работу, вёз воду, изыскивал дрова на растопку, в холодную воду бросал и чистил мороженую картошку или картофельные очистки, всё это мыл и чистил, и варил, что было возможно. Когда маме удавалось добыть в отцовской конторе лузгу, то я садился и многими часами её пересеивал.

От отца остался набор сит для анализа зерна, они были укреплены в обод, отверстия их были от 1 до 5 мм. Вот такими ситами я пересеивал за день мешок лузги, и в результате оставалась горсть-другая какого-то подобия крупы и столько же обломков лузги, которые мы называли мукой. Из этого мама пыталась варить кашу, кисель или даже стряпала лепёшки. В те годы было распространено заболевание — заворот кишок. Это было по причине засорения желудка и кишок всякими суррогатами вроде лузги. Многие умирали от этого, после войны от этого у нас сдохла корова. Мы тоже болели заворотом кишок, но выжили.

Из мебели у нас был большой, пустой сундук, мамина семейная кровать, ломберный столик – наследство мамы от родителей, да швейная машинка. Борис дома почти не ночевал, и кровати у него не было. Более в большой «парадной» комнате ничего не было. Летом, если надо было посидеть, вместо стула использовали чурки. В маленькой комнате было две кровати: одна более-менее имела принадлежности, на ней летом спала Зоя, на другой спали мы втроём — младшие дети. Три года зимой в этой комнате и в «парадной» никто не спал. Там было невероятно холодно, мы выбрасывали туда одежду на ночь — «вшей морозить», но без успеха.

Зимой на полатях, на печи шириной около 1,2 м умещались две младшие сестры, мама и с краю всегда спал я или Зоя. Удивительно, что при такой скученности с печи падали не более 1—2 раза. Комнаты от кухни занавешивали одеялом из мешковины, чтобы из кухни не уходило тепло. На кухне, кроме русской печи, был курятник, в котором не было кур после 1942 года, стол кухонный, два чурака и две доски, которые клали на чураки. Курятник был высотой до метра, но на нём сидели за едой, а ночью спали Зоя или Борис. Так, на кухне мы прожили три года.

Зимой к нам на чердак забирались дезертиры, они тихонько садились у трубы и спали. Утром уходили. Мы их никогда не видели. Они ничего не брали и никого не пугали. Дезертиры могли свободно ночевать на нашем чердаке, ведь сени мы не закрывали, закрывали только входную дверь из сеней в дом. Раза два в месяц были воинские облавы. Патруль оцеплял дом, к нам стучались, заходили, проверяли единственный паспорт мамы, ничего не говорили. В это время другие из патруля лезли на чердак, кого-то молча оттуда спускали. Причём нам вопросов об этих дезертирах не задавали, ведь мы не могли помешать чужому человеку залезть к нам на чердак. Дезертиры никогда не сопротивлялись. Патруль молча ехал дальше.

В школу я не ходил всего одну зиму. В остальные зимы ходил полуодетый, с дыркой на валенке, ступал практически голой пяткой. В школе училось много детей железнодорожников. Например, дети начальника отделения дороги Хрипкова, начальников с ПВРЗ Иванова и Тверскова, большой пост занимал отец Сребаля, отец Дункова был известный стахановец и многие другие. Их отцы жили с семьёй и, хотя они много работали, но получали хорошую зарплату, паёк рабочего, пайки по I—II группе для начальников и это давало им возможность совсем не голодать, ходить в хорошей одежде. У них даже не было вшей! Таким же был и мой друг Робка Сучилов.

Другую часть класса составляли такие, как я или Тема Фефелов. Нас было 2/3 класса. Это была ужасающая голытьба. Ходили в невероятных отрепьях, много пропускали занятий из-за одежды, голода, цинги или по нужде заменяли родителей на работе. Наши отцы были на фронте, да и ранее, до войны, дети железнодорожников были более привилегированные. Очень многие из нас бросали школу после окончания начальной школы (4 класса). Многие бросили и раньше, было не до учёбы.

Как я сегодня понимаю, среди нас были и дети репрессированных отцов в 1937—1940 годах. Эти были на самой низкой ступени общественной лестницы.

Когда заходил разговор о родителях-фронтовиках, они отмалчивались, во многих делах школы участия не принимали. Узнать о репрессиях 1937—40 годов было тогда для подростка делом невозможным. Никогда в школе ни один учитель таких детей не выделял, никакой травли их по политическим соображениям (о которых сейчас любят писать) не было и в помине. Наши родители на эту тему молчали, да и знали они только по слухам.

Удивительно, ведь я дружил почти со всеми такими ребятами, бывал у них дома, общался с их младшими и старшими братьями и сёстрами и часто задавал, по своей простоте и открытости, вопросы, где их отцы. Они молчали или переводили разговор на другую тему. Ни разу, ни один не проговорился.

В нашем переулке всего было 10 домов. По левой стороне, как я сейчас думаю, было две семьи «врагов народа». В одной семье была молодая женщина с дочерью. Мать умерла с голоду весной 1944 года, дочь отправили в детдом. Через два дома во флигеле жила такая же семья. Здесь были мать, бабушка, один из братьев учился вместе со мною в одном классе. Кроме него было ещё трое маленьких. Мать целый день пропадала на работе и добыче съестного. Всем делом заправляла бабка, весьма живая и энергичная. Семья тоже продержалась до лета 1944 года и умерла от голода бабушка, затем мать. Детей до голодной смерти не доводили, их раздавали в детдома, их дальнейшую судьбу я не знаю.

По левой, нашей стороне, таких семей было две. Одна такая семья, оказалось, сменила фамилию, это были жена и дети сослуживца отца, который в 1936 году был первым директором первого в Чите хлебозавода Гаврилы Гавриловича Тимошенко. Его взяли в тюрьму в 1938, и вышел он из лагеря в 1956 году, часть семьи умерла с голоду, кто-то из детей. С Гаврил Гаврилычем после 1956 года я часто встречался, был у него в гостях, а он у нас, вместе выпивали, но он о репрессиях 1937—39 годов не рассказал ни слова!

Была ещё семья, где умирали с голоду, но я их плохо знаю. По Верхневокзальной улице, на нашем квартале, на углу под №45 был небольшой деревянный дом. Здесь жила вдова со взрослой дочерью. Вначале от цинги и голода умерла вдова. Она ходила весной 1943 года такой распухшей, что на неё смотреть было жалко, затем не смогла ходить и вскоре умерла. Дочь продала дом и о ней я ничего больше не знаю. Ещё один старик, как мы его звали «Богодул» ходил жутко распухший, ходил тяжело, ухаживать за ним было некому и он вскоре умер.

Удивительно, что столько вымерших от голода людей не замечали соседи. Работая и получая хороший паёк, они с такими людьми не общались и делали вид, что не знали, от чего те умирали. Даже в 1990-х годах я рассказывал соседке (дом №53 по Верхневокзальной улице) деда «Богодула» о том, что в нашем переулке многие умерли с голоду, она страшно удивилась и не поверила:

— С голоду не умирали!

— Позвольте, а отчего же умер Ваш сосед «Богодул»?

— Не знаю.

— А соседка через дом по переулку?

— Не знаю.

— А многодетная семья, где была старуха и четверо детей, отчего вымерла?

— Не знаю!!

Вот так ходили относительно сытые люди и в упор не видели своих соседей, которые могли выйти на улицу, с трудом переставляя ноги-чураки от отёков, они не могли согнуться и просили нас, пацанов, помочь достать что-то с земли. Это длилось неделями и месяцами и их не замечали. Когда я привёл полдесятка адресов и людей, где голод унёс хотя бы по одному члену семьи, моя соседка задумалась, но сказала: «Не знаю!» Они не хотели видеть, не хотели знать. Они не ходили помогать на похоронах этих людей, они до сих пор говорят: «Не знаю!»

Были богатые (конечно, относительно) люди, но жили они по-разному и оставили по себе разную память. Это были семьи Долгих и Сергеевых. Муж и жена Долгих были людьми пожилыми, лет на 20 старше моих родителей. У них был старый дом, через двор от нас по переулку. Люди нелюдимые, с соседями не общались, ни хорошего, ни плохого сказать о них было нельзя. Так было до войны. В войну супруги Долгих оказались в своей стихии. Их единственный сын был в армии, но не на фронте, а в тылу. Работал на военном аэродроме техником. Получил возможность добывать продукты и водку почти в неограниченном количестве.

Сын дома почти не бывал, я его знаю плохо, ничего плохого о нём сказать не могу, Другое дело его родители. Все те продукты, водку, вещи они продавали втридорога. Потом пустились в наживу своими средствами. Наживались они на всём. Сажали много рассады помидоров и капусты, в июне продавали тем, кто не мог сажать, втридорога. Если не было денег, не брезговали брать вещами, даже брали хлебные карточки.

Весной сажали около гектара картофеля, для чего нанимали нуждающихся, сами картошку не обрабатывали, заготовляли до 200 мешков и затем под весну продавали втридорога. Была у них и корова. Цена была стабильной — 80 р. за чекушку. Но если все соседи продавали молоко, наливая доверху, супруги Долгих наливали, как водку в магазине. Жадности и скопидомства у них было сверх меры. Ещё одной отвратительной привычкой было выговаривать тем людям, на которых они наживались: «Не умеете экономить, плохо ведёте хозяйство». В долг почти ничего не давали.

Так и прожили они всю войну. Одна женщина по их вине лишилась карточек и умерла без хлеба через неделю, она и раньше еле ходила от голода. За войну копейка к копейке супруги Долгих накопили несколько миллионов рублей. Для какой цели им было нужно столько денег, я не знаю, но судьба распорядилась по-своему. Во время денежной реформы 1947 года всю их наличную кассу государство превратило в пустышку. Деньги обесценились в одну ночь. Назавтра бабку Долгих парализовало, прожила она долго, но ни ходить, ни говорить уже не могла. Никто из соседей ничем не обидел стариков, но и особой симпатии они не вызывали.

Другое дело супруги Сергеевы. Мать, тетя Луша, не работала, вела домашнее хозяйство. Весь достаток в дом обеспечивал её муж. Он был эстонец, человек немногословный, он работал кочегаром в депо, а всё свободное время отдавал домашнему хозяйству. Их дочь вышла неудачно замуж, оставила бабушке дочь Алку, а сама дома почти не бывала. У Сергеевых тоже был огород, была рассада, была корова, и они тоже всё то, что было лишним, продавали. Но никогда не выжимали копейку, не обманывали. Не отказывали давать взаймы, выручали часто. Почему-то к ним повадились воры, грабили их два раза, но Сергеевы не озлоблялись. Чужого труда никогда не использовали. Они тоже прожили долго, оставаясь в почёте и уважении соседей.

В начале войны, как отголосок довоенного времени у нас долго жила собачка. Звали её Пират, обычная дворняга. Прожила у нас она почти до конца войны. Всю войну никакой порядочной пищи мы ей дать не могли, но собачка была не в обиде и бегала, неизвестно где добывая пищу самостоятельно. Несколько раз я видел её с куском мяса в зубах. На мои попытки отобрать у неё мясо Пират убегал подальше.

Охранял дом наш Пират только днём, когда все дома. Ночью однажды нас посетили воры. Они долго ходили по дому, но Пират ни разу не тявкнул. Ночных гостей на чердаке тоже ни разу не облаял. Так и прожил с нами до конца войны. Когда шла техника для войны с Японией, Пират попал под машину.

Подростки объединялись в шайки

Соседские подростки, безотцовщина, после голода зимой 1942 года объединялись в шайки и добывали пищу и одежду самостоятельно. Шайка была основательной, в ней были, по-видимому, десятки членов. Хорошо организованные, они даже имели грузовую машину-полуторку.

Лично я сталкивался с работой шайки четыре раза. Первый раз мы с Юркой Янковым сидели у него дома вечером и почему-то не зажигали огня. Вдруг услышали, что кто-то очень тихо пытается специальным крючком открыть дверь снаружи. Во дворе была собака, но она молчала. Мы с Юркой были достаточно малы: мне было 10 лет, Юрке 8 лет, и нам стало очень страшно. Наконец, решились крикнуть: «Кто там?» Жулики ушли.

В страхе мы закрыли дом и убежали к нам в дом. Вечером пришёл разъярённый дядя Ваня, напал на Юрку, почему не караулил дом. Уже после нашего ухода их всё-таки ограбили. Вынесли продовольствие, одежду и баян, гордость дяди Вани. Дядя Ваня сам был хорош гусь. Его жена работала в магазине, он выкупал любые продукты на свои карточки, продавал на базаре втридорога и на эти деньги покупал сахарные талоны, вновь выкупал сахар и т. д. Однажды он попытался уговорить моего брата Бориса пойти спекулировать на базаре, но брат послал его подальше.

Воры были местные, хорошо знали, кого можно грабить и поэтому наведывались к дяде Ване не один раз. В последний раз они забрались, несмотря на новый «японский» винтовой замок. Замок они не тронули, раскачали запоры ставень и забрались в окно.

Один раз эти воры побывали и у нас дома. Забрались летом, долго ходили по дому и искали карточки. Они знали, что карточки лежали в швейной машине на ломберном столике. По счастью, там карточек не было, они были рядом, под скатертью, на том же столе. Зная, что швейная машинка не работает, жулики вытащили её на улицу и со зла воткнули её в землю в палисаднике. Как я уже говорил, наша собака молчала.

Следующие две встречи могли мне стоить жизни. Летом 1943 года я отправился купить молока у Сергеевых. У ограды стояла грузовая машина. Во дворе бешено лаял цепной пёс. Я прошёл в дом, ни в сенях, ни на кухне никого не было, но все двери были открыты настежь. Я позвал хозяев, их не было. Удивительно, что и подполье тоже было открыто. Я прошёл в большую комнату. Там посреди лежал большой узел с вещами, но никого не было. Тогда я заглянул и в маленькую комнату, где тоже никого не было, а вещи были в беспорядке. Вышел во двор, прошёл в огород и кричал хозяев, никого не было.

Я вернулся домой, всё рассказал маме, но мы решили, что соседи готовятся к побелке. Через полчаса мы услышали крики и говор в переулке. Там стояла тётя Луша и рассказывала соседям то, что только что она была обворована, вещи были собраны и увезены на машине. Оказалось, что несмотря на то, что воры слышали мой голос, они прятались в маленькой комнате за дверью. Если бы я заглянул за дверь, меня обязательно бы убили, ведь грабители наверняка были мне знакомы, ибо среди них были соседские парни. Оставлять меня на свободе никак не имело смысла, свидетель налицо.

Отсутствие лишнего любопытства спасло мне жизнь. Хладнокровие воров было поразительное, сразу после моего ухода они побросали узлы в машину и уехали.

Другой случай произошёл на квартире моего школьного товарища. Мы сидели на кухне и читали, потом мой товарищ куда-то ушёл. Я подождал его, затем открыл дверь в гостиную. Удивительное зрелище открылось мне. Вся комната, оказывается, была забита подростками, они курили и, по-видимому, разговаривали между собой, когда они увидели меня, все как бы остолбенели. Установилось полное молчание. Я смотрел на них, они на меня. Я спросил, где мой товарищ, они все молчали. Там было человек 15—18 в возрасте 16—18 лет. Были и девицы. Мне ничего не оставалось делать, как уйти домой. Об этом случае я никому не рассказывал.

Много лет спустя, уже в 1968 году, я был в гостях у своего управляющего трестом Логачева. Тогда я жил и работал в Курске. Жена управляющего (она жива и поныне) вдруг спросила меня, не узнаю́ ли я её. Я раньше её не встречал, о чём и сказал ей. Тогда она сказала, что, по крайней мере, один раз я её видел, я выразил недоумение. Дело было так.

В доме моего школьного друга, кроме него, был брат-подросток лет 16—17. Вот он-то и был главарём шайки. В этот раз он собрал у себя всю воровскую «малину». Сам он стоял «на стрёме» у калитки и не обратил особого внимания на своего брата и меня, когда мы возвращались из школы, решил — «свои», и ничего не сказал. Банда уже давно была в сборе. После того, как я заглянул в большую комнату и увидел всех в сборе, среди них была лёгкая паника, никогда посторонний не видел их в сборе.

Когда старший брат и главарь банды вернулся домой, сборище долго допрашивало его, почему пропустил в дом постороннего. Зная, что никого незнакомого он не пропускал, главарь просил описать, кто же это был. Большинство потребовало догнать меня (я был ещё в ограде), убить и закопать тут же в подполье. Узнав, что речь шла обо мне, главарь засмеялся: «А, это Лобанов!» и заверил своих друзей: «Их двое братьев, воровать они не умеют и не будут, не так воспитаны, а вот доносить в милицию или болтать тоже не будут!»

Он наотрез отказался что-либо предпринимать против меня. На этот раз высокое мнение о нашем воспитании спасло мне жизнь. В дальнейшем твёрдое убеждение посторонних людей в тех достоинствах воспитания, которое шло от наших родителей, во многом выручало меня: люди видели эти достоинства сразу, а я их и не замечал, они были воспитаны в нас с детства.

Затем, после 1946 года, шайку переловили, пересажали и большинство из них никогда не видели свободы, они так и сгнили в лагерях. Лёгкий путь, избранный ими в голодные годы, привёл почти всех к ранней гибели.

В нашей семье вопрос наживы или денег, способов их добычи, планы использования нечестных денег никогда не составляли, такой путь жизни перед нами не стоял. Мои родители видели пример честной и бескорыстной жизни от своих отцов и дедов, а для нас образцом была жизнь моих родителей. И мать, и отец были честны до невероятности. Маленькое отклонение от этих принципов было в моей жизни в 1943 году.

Тайна

Ещё перед войной я иногда бывал в магазине «Радуга», тогда он имел название «Люкс». Этот магазин в 1940 году назвали образцовым универмагом №1, и в нём был огромный выбор товаров. Поскольку у жителей Читы—I денег было немного, то товары разбирали сла́бо. Я в свои 8 лет был очарован детским конструктором, который стоил больших денег (по моему разумению), стоил он 11 рублей (в ценах 1980-х годов 1 р. 10 коп.), но ведь мама шитьём брюк имела заработок в 30 рублей, я это знал и понимал, что просить на игрушку 11 рублей мне нельзя: в семье нет таких возможностей.

А иметь в своих руках такой конструктор хотелось страсть. Ночью я воображал, что захожу за прилавок, незаметно беру коробку с конструктором и быстро убегаю. Однако такие ночные грёзы оставались мечтами, в реальной жизни пойти на воровство я бы не смог. Однако мечта оставалась мечтой.

В июле 1943 года к нам в ограду зашёл солдат, голодный до последней степени. Он видел, что накормить я его не мог, но и голод был нестерпим. Зрелых огурцов на грядках не было, и тогда солдат попросил меня продать ему помидоров. Он вытащил свои последние деньги, купюру в 30 рублей. В голове у меня мелькнул конструктор, и я согласился. Солдат набрал целую шапку зелёных помидоров и был таков. После его ухода возникла тайна. Я спрятал в щель на чердаке эту бумажку, побывал в магазине «Люкс», никаких конструкторов там не было, а если бы они и были, то стоили бы уже в 10 раз больше, и моих жалких 30 рублей не хватило бы. Они ни на что не годились. Что купить другое я не знал, а деньги долго лежали в щели.

Наконец, тайна вылезла из меня, я достал эту злополучную купюру и представил семье, заявив, что нашёл деньги на дороге. В эту версию мои старшие родственники не поверили и в пять минут выбили из меня правду.

Боже мой, какая сумятица была в доме. Брат с сестрой горестно причитали: «У Вовки деньги. У Вовки нечестные деньги!» и т. д. и т. д. Я расплакался, был вскоре прощён, деньги конфискованы и инцидент исчерпан. Но на всю жизнь осталось отвращение к «лёгким» деньгам. Много раз в дальнейшей жизни у меня были возможности «лёгкого» заработка, но всегда говорил внутренний голос: «Нет!»

Может быть, такая щепетильность к деньгам и вещам была излишней, но она была в нас во всех воспитана родителями и осталась у нас на всю жизнь. Я считаю это одним из богатств, переданных родителями нам по наследству. Всю жизнь я спал спокойно, у меня не было повода никого бояться…

Наша школа переезжала три раза, но состав педагогов и учеников оставался прежним. Начальную школу помню плохо, учился я легко, много попадало за плохой почерк, но оценки были хорошие. Учиться было неинтересно. Учебники я прочитывал сразу, как они попадали мне в руки. Дальнейшие разъяснения учителей мало добавляли к учебнику. Поэтому на уроках был рассеян, много шалил, часто имел четвёрку по поведению (тройка по поведению была пределом — выгоняли из школы), но, в общем-то, считался крепким учеником.

По причине голода и цинги много пропускал занятий. Когда же друзья предлагали сделать небольшое путешествие по нашему посёлку или даже на Читу—II, то я никогда не задумывался, часто организовывал такие вылазки и сам. В таких вылазках мы облазили все углы нагорной части Читы—I, позже стали ходить в район Недорезовской улицы. Бывали и вовсе экзотические вылазки, например, в Дом Красной Армии военных лётчиков. Там была запретная зона, но для нас, пацанов, препятствий не было.

Облазили мы территорию кирпичных заводов, депо, станции и другие интересные места, всё это в учебное время. Мама о таких наших походах не догадывалась. К вечеру, когда надо делать домашнюю работу, я был всегда на месте. Иногда ходили на квартиры друг к другу, обменивались книгами, вместе играли.

Читали мы много, читали все, что попадало под руку. В начальной школе я увлекался произведениями русских классиков, любил Чехова, Толстого, Горького. Друзья зачитывались Фенимором Купером, но мне такой дефицит не попадал, и я к таким книгам не привык, в более поздние годы не читал тоже. Для меня в те годы лучшими книгами были «Овод» Э. Войнич, «Спартак» Джованьоли, герои рассказов Джека Лондона и другие «героические» произведения. Естественно, не оставался без внимания Тургенев, Салтыков-Щедрин.

Книги брали в разных библиотеках. Хорошие библиотеки были в клубах ПВРЗ, «Красного Октября», но мы использовали библиотеки Дома учителя (как железнодорожников, так и областного). Я брал книги в редакционной библиотеке, Борис в ШВТ, во Дворце пионеров и т. д. Я был очень щепетилен в сроках сдачи книг, никаких конфликтов с библиотекарями не было, поэтому они разрешали смотреть книги прямо на полках, что правилами библиотек тогда не разрешалось. Иногда у меня бывали книги из четырёх библиотек сразу, но опозданий на сдачу не было. После 1—2 инцидентов по поводу задержки библиотечных книг со своими друзьями, я перестал давать им книги.

Выезды летом в лагерь спасли мне жизнь

Большие хлопоты для мамы доставляла отправка меня в пионерский лагерь. Во время войны работали пионерские лагеря санаторного типа. Всего я был в четырёх лагерях.

1942—1944 годы — пионерский лагерь за рекой Ингодой, там, где сейчас санаторно-туберкулёзная школа. Лагерь был большой, народу много. Но кормили плохо, из-за стола выходи́ли полуголодными и всё время до следующего приёма пищи ходили и искали, что бы поесть. Солили и жарили грибы, пытались ловить рыбу.

Бо́льшую часть времени были предоставлены сами себе. Совершали большие походы за китайские огороды, по Каменушке вверх, в хребет. Здесь было много грибов. Никаких вожатых с нами не было, ходили небольшими шайками, купались в Ингоде досыта. Помню, увидели вдвоём уснувшего тайменя и решили поймать его голыми руками. Схватили его, да он так поддал, выгнулся дугой, отшвырнул нас в разные стороны. Здесь, в лагере за Ингодой, я приучился ходить в лес вдвоём или в одиночку. С тех пор обошёл, облазил все мыслимые и немыслимые уголки природы, часто один.

В лагерь, который был на территории курорта «Кука», мама повезла меня летом вечерним поездом Чита—Яблоневая. От станции Лесной вышли вечером, к ночи подошли к хребту и в полной тьме пошли дальше. Быстро идти не могли и шагали в полной тьме всю ночь. Запомнились светлячки на пнях. Рано на рассвете были на территории курорта. Мама сдала меня и быстро вернулась к утреннему поезду.

Я остался в лагере на всё лето. Во время войны бережно относились к детям. Ослабленных детей-цинготников бесплатно посылали в лагерь санаторного типа. Здесь очень хорошо кормили, весь день были на воздухе и к вечеру не сразу засыпа́ли. Я был штатным «сказочником», пересказывал по вечерам сказки Гоголя, рассказы Толстого, романы Джека Лондона, таких «сказочников» было несколько. Мои рассказы некоторые дети запомнили на всю жизнь. Встречаясь через много лет, они напоминали о них.

Курорт имел своё подсобное хозяйство, воровать продукты было некому, потому что все работники жили рядом и держали подсобное хозяйство. Кормили поэтому очень сытно.

Сам курорт не работал, многие корпуса пустовали, единственными хозяевами были дети. Корпуса курорта были новыми, их отстроили в середине 1930-х годов. Удивительно красивым было помещение источника. Аккуратное двухэтажное здание со шпилем, стрельчатые окна, деревянная вязь на стенах. Внутри по периметру здания были скамейки для отдыхающих. В центре в полу был проём с лестницей, а внизу, на глубине 4—5 метров сбоку выходи́ла трубка, из которой беспрерывно бежала минеральная вода. Стекала вода в огромный колодец.

Деревянный «курзал» служил нам столовой. Это было огромное деревянное здание, почти во всю стену были стрельчатые окна. Было очень светло, красиво и свободно. В зале помещалось враз по 400 человек. Иногда по утрам бывали заморозки и окна отпотевали, а в зале было прохладно. Недалеко от курзала на верхнюю площадку поднималась широченная лестница в 130 ступеней. На верхней площадке стояли жилые бараки, очень тёплые и удобные, были игровые площадки для волейбола, городков, футбола. Здесь я научился играть в шахматы, впервые играл в турнире.

Банный корпус стоял на болоте, в кустах. Ванны нам не показывали, а водили в баню, где нам на удивление разрешали пользоваться всевозможными душами (их было 8 видов). Здесь в Куке я вновь продолжал походы в лес, однажды заблудился, набрёл на медведя, который кормился ягодами, а рядом с медведем, невдалеке, на мое счастье была группа местных жителей, все мы удрали от медведя и они вывели меня в лагерь. Почти ежедневно мы поднимались на «Крестовую» гору, откуда был изумительный вид на хребет.

Мы собирали лекарственные травы, сушили на чердаках наших бараков, сотни килограммов хвоща и других трав шли в госпитали области. На моё удивление в лагере каждое утро давали по 10 граммов чудесного «деревенского» сливочного масла. Я не мог позволить себе съедать масло, зная, что дома голодают сёстры. Я собирал масло в банке и потом до 400—500 граммов увозил домой. Это было единственное масло, которое ела наша семья за всю войну. Перед отправлением домой мы собирали ягоды, сушили грибы. Наш поезд напоминал дачников в сезон. Второй раз я был в Куке в 1945 году. Я уже был ветераном, всё здесь знал, много ходил по тайге, помогал военруку организовывать игры о войне, всякие походы.

Безусловно, такие выезды летом в лагерь спасли мне жизнь. В той степени истощения, какая была у меня к началу лета, следующую зиму в городе я бы не пережил.

Здесь в лагере в августе 1945 года мы читали газеты о начале войны с Японией и бомбёжке Хиросимы и Нагасаки атомной бомбой. В 1946 году я был в лагере на территории туберкулёзного санатория на станции Кука недалеко от курорта Кука. Здесь было не так хорошо, как в соседнем лагере, кормили хуже, да и лес был не такой богатый, как там. Был я всего один сезон. Последний раз в пионерлагерь я ездил в 6 классе на курорте Шиванда. Здесь было также хорошо, как и на курорте Кука.

Вскоре после переезда на житьё на Читу—I все окрестные улицы и переулки были мною обследованы. После школы собиралась группа школьников-малолеток, среди них я был старший. С 25 мая мы ходили на Кенон открывать купальный сезон. На озере ещё плавали льдины, вода была ледяная, но песок был раскален до невозможности. Мы окунались с визгом и потом долго грели спины и животики. Так проводили дни с утра до вечера. Ходили вдвоём, втроём. Нам было по 8—10 лет, но никто нигде нас не обижал и мы никого не боялись. Дома гоняли тряпичный футбольный мяч. Вначале гоняли в переулке, но здесь было тесно, а потом ходили на площадку сгоревшего военного штаба.

Пожар этот был запоминающимся событием. В 1943 году, летом, в 1 час дня я возвращался из школы. Проходил мимо часового, когда он дико заорал «пожар» и поднял несколько казарм с солдатами. Горело огромное деревянное двухэтажное здание штаба. Пожар распространился быстро. Вначале пытались сбросить вещи из окна второго этажа, но огонь шёл слишком бурно и вскоре со второго этажа попрыгали люди. Факел был метров на пятнадцать. Съехались все пожарные части, но не хватало воды, тогда проложили пожарный шланг от ближайшей водокачки. Всё было бесполезно. Начался ветерок и искры посыпались на толпу, запрудившую нашу улицу.

Мы вытащили из дома чемодан с мамиными документами, и больше спасать было нечего. Наша деревянная крыша начинала загораться, мы тушили её. Если бы ветер был сильнее, то сгорели бы все ближние дома, а мы первые. Огонь стих, тушить уже было нечего, но горело ещё 2—3 дня. Потом военные выгородили пустырь с пожарищем, и мы всю войну играли здесь в футбол и в войну. Мама никак не стесняла нашу свободу, лишь бы вечером все были в сборе, у нас особых тайн не было. Каждый день летом куда-то ходили.

В летнее время я, сколько мог, помогал маме накормить семью. Ходил, собирал конский щавель, мама варила варенье из него, собирал ягоды: черемуху, боярку, яблочки. Однако самой ценной заготовкой была земляника. За ней я ходил далеко, к Ингоде, собирал целый день и приносил домой четырёхлитровый котелок. Мама обязательно покупала молоко, и был пир. На Титовской сопке я собирал шампиньоны, в дальний лес ходил за груздями и другими грибами на засолку. Эти грибы можно было насобирать только за Ингодой по реке Каменушке и я уходил рано утром, а приходил к вечеру, зато приносил до двух вёдер мелких чудесных груздей. Зоя с подругами ходили по грибы тоже за Ингоду, но в районе села Засопка.

Мы голодали всю войну, но были несколько дней, когда мы маялись от объедения. Дело было так. Несколько месяцев мы не получали сахар по карточкам. Сахара всё не было, и маме предложили отоварить карточки, получив вдвое больше нормы сахара свежими пирожными. Она получила эти пирожные, их было много — 12—15 кг. Мама принесла их в мешке. Мы накинулись на эти пирожные, ели до отвала, потом ещё, потом ещё. На второй день пирожные уже приелись, и я менял 200 г пирожного на 100 г хлеба у своего друга-соседа. Ели 2—3 дня, а кроме них ничего не было. Когда, наконец, мы их съели, то вспоминали об этом много лет.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите, пожалуйста, фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы получим электронное письмо и внесём исправления