Биографические записи Владимира Лобанова. Мои родители

Приблизительное время чтения: 29 минут

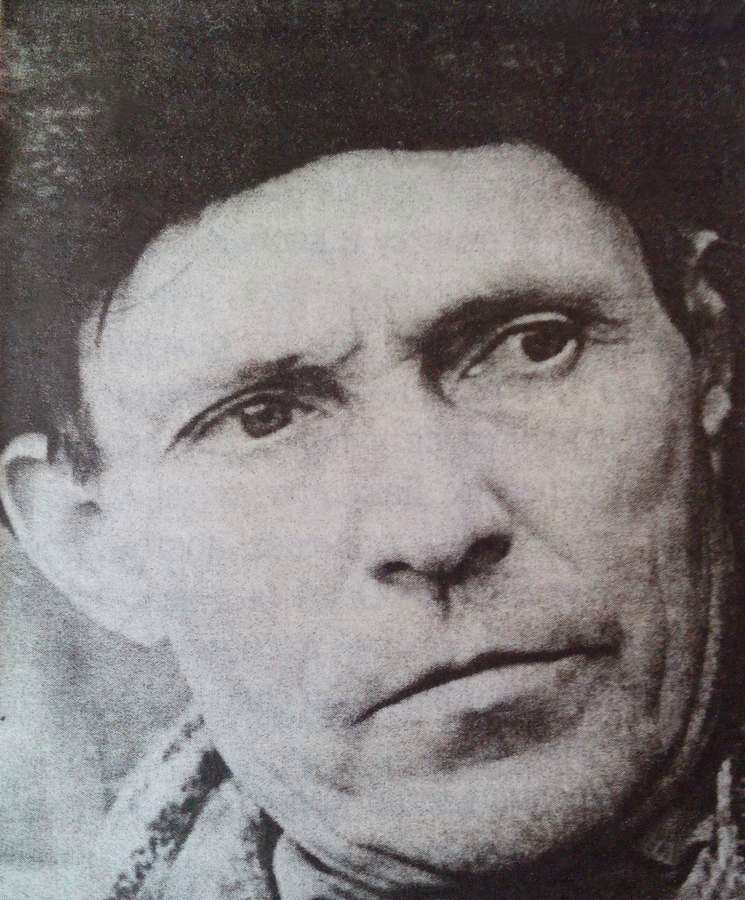

Владимир Лобанов

Писатель, краевед

Моей жене и единственному другу Галине Павловне Лобановой дарю эти записки

Глава 1. Мои родители. Для удобства пользования глава разбита на подглавы. Биографические записи «Пометки и воспоминания об увиденном в моей жизни за последние 55 лет» Владимира Григорьевича Лобанова хранятся в документах личного фонда Государственного архива Забайкальского края. Запись дополнена фотографиями автора. Источник: justpast.ru

Глава 1. Мои родители

Пометки и воспоминания об увиденном в моей жизни за последние 55 лет

Первые детские воспоминания для меня были весьма поздние с возраста 6—7 лет. Такая поздняя задержка в памяти первых воспоминаний была потому, что почти всё детство я провёл привязанным к кровати в лежачем положении. По этой причине жизнь была довольно однообразной и не давала повода для зацепок в памяти.

Возникает вопрос, а как же я оказался на этой кровати, ведь заболевание не было врождённым. По наследству от родителей я получил крепкий организм. Вот для того, чтобы понять, необходима предыстория, начиная с рассказа о родителях, и событиях, предшествующих моему рождению.

Мама, отец, дед Владимир, дед Илларион…

Конец 1920-х годов перевернул жизнь огромного числа людей. То же было и с моими родителями. Моя мама родилась в семье потомственных ишимских казаков. Её отец был сельским писарем в станице на окраине Петропавловска-Казахстанского.

Дядя был, по-видимому, казачьим офицером. Дед Владимир, в честь которого мне дали такое же имя, был скромным и честнейшим человеком. Его главным достоинством была простота в обращении, ум и порядочность, доходящая до больших пределов. Эта вера в людей, в их взаимную порядочность и погубила моего деда. А дело обстояло так.

Незадолго до первой мировой войны дедушка Владимир затеял строительство нового дома. В семье у него было уже четверо дочерей (Татьяна, Инна, Ирина и Анна) и старый дом был маловат. Для строительства понадобились деньги, и он занял определённую сумму у своего лучшего друга. Дом был построен, с уговорённого времени дедушка начал возвращать долг. Поскольку возвращал долг он небольшими суммами, то и расписок с друга он не брал. Через 3 года долг был возвращён полностью.

В день уплаты последнего пая дед пришёл к своему другу с намерением отпраздновать конец сделки. Тут дедушку ожидал смертельный удар. Его лучший друг неожиданно заявил, что расписок по возврату денег он не давал и деньги не брал. Он предложил деду вернуть долг снова. Юридически позиция деда была слабой, ведь расписок он не брал. Этот поступок друга так ударил по психике моего деда, что он начал задумываться, у него исчез интерес к жизни, стал чахнуть и за полгода сошёл в могилу. После его похорон бывший друг не требовал долга с вдовы, дом у неё остался, но мужа уже не было.

Мама была очень весёлой, очень красивой, умной и порядочной девушкой. Училась она в гимназии, которую закончила к 1923 году. Аттестат об окончании гимназии долго хранился в семейном архиве, помню, что в нём были одни «пятёрки». В день окончания гимназии в гостях был бывший царский министр Сухомлинов, он и вручал матери аттестат.

Вдова тоже имела лёгкий характер, и все её дочери были весёлого нрава и достаточно образованы. Детство и юность мамы прошли под знаком общения с удивительно красивой прииртышской степью. Простор, аромат, много ветра и запахов, это обаяние нетронутой степи она сохранила в душе́ на всю жизнь. Большую часть взрослой жизни она провела в гористой местности, а душа её до конца надежды рвалась в степь. Когда я пытался доказывать, что жить в горах лучше, мама горестно говорила: «Ничего ты, Вовка, не понимаешь…»

Безоблачное детство окончилось, мама уехала из Петропавловска в село Пресновка, а затем ещё далее на север в деревню Кладбинка. Здесь она работала сельской учительницей. Работать она начала с 17 лет. К 18 годам у мамы был уже авторитет педагога и неуёмное желание делать добро своим ученикам и их родителям. В деревне она вела хор, драмкружок, изостудию. Молодёжь крутилась вокруг неё — такой молодой, обаятельной и хорошо образованной. Здесь у мамы была первая любовь, которая окончилась весьма неожиданно. Но сейчас пора рассказать и об отце, ибо вскоре они поженились.

Дед Илларион был обычный крестьянин из казаков в деревне Кладбинка. Хозяйство его было невелико, но не потому, что он плохо работал, а потому что бог не дал ему сыновей, кроме единственного Григория, моего отца, да и его в 1919 году призвали в армию. Деда Иллариона я мог видеть только до 3 лет и поэтому личных воспоминаний о нём не имею.

По рассказам моих родителей он был очень работящий, добрый, совершенно невозмутимый человек. В деревне он был единственным в своём роде потому, что за всю жизнь никто не видел деда разъярённым, он никогда не употреблял бранных выражений. Деревенские парни долго думали, как заставить деда Иллариона выругаться. Наконец, с участием моего отца, они придумали такую каверзу.

Зная, что дед собирается рано утром на покос, парни на выезде из переулка, перегородили за одну ночь главную улицу новым забором. Сами они залегли наблюдать события в придорожной канаве. Можно представить досаду деда, когда он вывернул из переулка, где прожил жизнь, и сразу наткнулся на забор поперёк всей главной улицы. Вот тут-то деревенские остряки и услышали от деда порядочное количество разных крепких выражений. Бедным деда назвать трудно: несколько коров, лошадей, овец, коз и другой мелочи у него водилось, но по сравнению с другими сельчанами он был бедняком.

Отец, окончив школу красных командиров в Воронеже (одна из первых в России), вместе с другими курсантами участвовал в борьбе с бандами Антонова в Поволжье. Здесь ему пришлось наблюдать последствия голода в 1921 году.

Вернувшись в Кладбинку, отец был на виду, ну ещё бы — красный казак, младший командир. В 1924 году его избрали председателем сельского Совета. Вся деревня ожидала, когда же поженятся учительница и молодой казак. Отец сразу полюбил маму, а мама дружила с другим. Вскоре её друг временно выехал, но писал много писем, которые мой отец умудрялся перехватывать. Оставаясь в недоумении по поводу полного молчания друга, мама вскоре, через год, вышла замуж за моего отца. Обман вскоре открылся, но дело было сделано, обратно не вернёшь.

Друг оказался порядочным негодяем. Он жил в Кладбинке. Вскоре у мамы родился первенец, но прожил менее года и около 1926 года умер. Вот тут и показал свой мелкий характер и непорядочность первый ухажёр мамы. Из чувства мести он совершил поступок, который трудно описать. Этот «жених» написал заявление в комсомольскую ячейку о том, что мама окрестила своего первенца, и он похоронен с крестом на шее, что в то время считалось ужасной крамолой. Члены парторганизации и комсомольской ячейки оказались людьми жестокими и, несмотря на протесты отца и слезы матери, произвели вскрытие могилы, гроба…

Никакого крестика на шее трупика ребёнка не было, но это событие отвратило мою мать и отца от жителей деревни Кладбинки. Бывший «жених» исчез. В 1928 году родился мой старший брат Борис, а в 1930 году моя и ныне живущая в г. Георгиевске сестра Зоя. Обстановка в деревне накалилась. Отец с матерью в это время жили в селе Пресновка. Отец и здесь был в сельсовете, а мать секретарём Комитета бедноты. В разгаре было раскулачивание.

По своему положению ни отец, ни мать пострадать от этого не могли, более того, власти надеялись, что мои родители будут твёрдо проводить политику партии в деревне. Жестокости доходили до того, что лишённые зерна, инвентаря крестьяне кончали жизнь самоубийством. Отцу в это время было очень легко сделать карьеру, для этого у него было всё — крестьянско-бедняцкое происхождение, образование, участие в гражданской войне.

На Дальний Восток

В этот переломный момент отец избирает неожиданное, но принципиальное решение. Отказавшись от сотрудничества с властями, он под видом необходимости учёбы выезжает из родной Кладбинки на Дальний Восток, в неведомую для него страну. Решиться на это мог только очень смелый человек, ведь вместе с отцом выехали полностью обе семьи: его и матери. Всего выехало 15 человек: мать, отец, дед Илларион, его жена и сестры отца Татьяна, Анастасия, Клавдия, Зоя, Евгения. В семье мамы была её мама и три сестры. Кроме того, у родителей было уже двое детей, да родился я. Путешествие началось, на родине не осталось ничего, что было можно, то продали.

Итак, приехав в далёкий дальневосточный город Александровск (который вскоре стал Куйбышевской восточной) отец поступил учиться в техникум по специальности Заготовка и сохранность хлебопродуктов. В это время начался голод. Семья жила не в самом Александровске, а в селе Бочкаревка, в 5 километрах от него, здесь был хлебоприёмный пункт, вот при нём все и жили.

Эти три года мои родители вспоминали с ужасом. Голод был велик, на карточки выдавали минимум продуктов, в семье был один кормилец — отец, учился и работал. Семьи жили на «подножном» корму за счёт огорода. Самым существенным прикормом была мучная пыль, которую высевали из отрубей, пропуская их через 6 специальных сит. Из этой мучной пыли варили кисели и даже пытались делать лепёшки. Но отруби кололи язык.

Один штрих может охарактеризовать обстановку жизни в Бочкаревке. Мой старший брат Борис научился ходить как раз в это время. Все дни он пропадал на зерновом элеваторе. Единственной игрушкой его были складские мыши. Они совсем не боялись малыша. Он играл с ними как с детьми, водил хороводы, оборудовал для мышат жилища. Он безумно пугал свою мать, когда небрежно вытаскивал из карманов совершенно ручных мышат.

Несмотря ни на что, отец получил специальность техника, это было по тем временам больши́м образованием. Сёстры родителей выучились в школе и разъехались в разные стороны, Евгения уехала в Кладбинку, Анастасия и Татьяна, затем и Зоя переехали в Киев, Клавдия — в Хабаровск и вскоре вышли замуж. Сёстры матери тоже разъехались: Анна поступила в университет в Ленинграде, Инна с Ириной уехали в Красноярск. Мать отца скончалась.

На работу отца в Читу

Вскоре после моего рождения, в сентябре 1932 года мои родители семьёй и оставшимися двумя своими родителями переехали на работу отца в Читу. На новом месте было не менее трудно. Здесь семья сняла комнату, позднее им дали квартиру на втором этаже бывшего каменного сарая, приспособленного под жильё. Здесь было довольно просторно, но невероятно холодно в долгую забайкальскую зиму.

Голод продолжался и в Чите, свирепствовала карточная система. Отец начал работать в областной конторе «Заготзерно» техноруком. Его специальностью была ответственность за сохранность заготовленного государственного зерна по всей области. Работа была связана с командировками по всей области, причём осенью командировки длились по несколько месяцев.

В это время тяготы домашних дел и прокормление семьи легли на плечи матери. Она вскоре по приезде поступила преподавать русский язык и литературу в школу. Благодаря тому, что дома были её мама и дед Илларион ей не надо было думать об уходе за тремя детьми. Мама работала невероятно много. Кроме полного рабочего дня в обычной школе, она вынуждена была брать дополнительные часы ещё и в вечерней школе для взрослых. В результате, через два года мама сорвала голос и более 3 месяцев совсем не могла говорить. Лечение, наконец, помогло, но работать в школе ей было запрещено.

Мама поступила литературным сотрудником в редакцию газеты «Забайкальский рабочий». Здесь в отделе писем она и работала много лет. Быт семьи начинал налаживаться. Старший брат Борис пошёл в школу. Всё было бы ничего, да квартира оказалась уж очень холодной. Я сам помню, как докрасна раскалённая чугунная доска плиты собирала к себе членов семьи, потому что в двух шагах уже было холодно, а в углах комнат лежала всю зиму наледь.

Мама с папой решили собрать деньги и купить деревянный домик, которые стоили тогда недорого: от 15 до 30 тысяч довоенными деньгами. Зарплата родителей была на уровне

600—800 рублей каждому. Многолетнее недоедание мамы, отсутствие элементарного питания в 1933—1934 годах привело к тому, что я заболел золотухой. Вначале это были язвы на голове, а, в конце концов, я перестал ходить, произошло это в трёхлетнем возрасте в 1935 году.

Мама обратилась за помощью к врачам, но почему-то участковый врач долго не мог определить главную причину. В середине 1935 года мама по заданию редакции побывала в гостях у выдающегося хирурга Забайкалья В.Ф. Тальковского и дала о нём очерк в газете «Забайкальский рабочий» за 5 июля 1935 года. После беседы мама попросила хирурга посмотреть меня.

Опытный врач немедленно поставил диагноз: костно-суставный туберкулёз. Болезнь была запущена, лечение требовало особых условий. Дело в том, что несколько позвонков в средней части спины ослабли, и кроме традиционных методов лечения, была острая необходимость длительного пребывания в строго горизонтальном положении в кровати. В СССР было всего два санатория по лечению таких больных: в Крыму в Симеизе и на окраине Одессы в районе Аркадии. Доктор Тальковский помог моим родителям отправить меня на лечение в Одессу.

На лечение в Одессу

Здесь в санатории я пробыл до середины 1939 года. Вот в период лечения в Одессе у меня и остались первые детские воспоминания. Череду однообразных дней прервало событие весьма мелкое, но мне запомнившееся.

Помню себя во время дикого крика, рядом кричат другие дети, привязанные к кроватям. Этот крик добавляет страха, и все кричат ещё больше. В центре комнаты в воздухе летает белый шар, размером с маленькое яйцо. Наконец, в палату приходит няня и берёт шар в руку. Оказывается, ничего страшного и не было. Это был крупный шар тополиного пуха. Вскоре всё успокоилось.

Второе воспоминание относится к 1938 году. Ночью мне объявили, что ко мне приезжает мама. Кроватку со мной перенесли в гостевую комнату, и пришлось долго ждать. Я был недоволен, так как хотел спать. Наконец, дверь раскрылась и в комнату ворвалась моя мама. От неё необыкновенно пахло пудрой, вся она была молодая, красивая, женственная необыкновенно. Мама подарила набор кубиков и альбом для рисования с карандашами. Во время игры с подарками меня вскоре сфотографировали.

Мама была всего два дня. Дело в том, что лечение в санатории было платное. Плата была весьма высокой и составляла 800 рублей в месяц. Ровно столько получала на работе моя мама. Семья из семи человек жила на одну зарплату отца, что было просто невозможно. Задержки не допускались. В адрес родителей шли грозные предупреждения вплоть до обещания отправить меня обратно в Читу. Дальше жизнь родителей становилась невыносимой.

Тогда отец обратился к Ворошилову с просьбой принять его и помочь. Ворошилов принял отца, как бывшего красного командира Гражданской войны, посмотрел грозные телеграммы и пообещал разобраться в деле. Отец выехал домой, а вдогонку ему ушла телеграмма о том, что с 1938 года плата взиматься не будет, старая задолженность погашена. Для окончательного урегулирования отношений с санаторием приехала мама.

На следующий 1939 год была намечена выписка меня из санатория, где я пролежал привязанным к кровати более трёх лет. С момента приезда отца я стал запоминать уже почти всё происходящее вокруг меня.

Отец приехал в начале августа 1939 года. Вначале меня учили ходить, потом сняли гипсовую копию будущего корсета. Корсет был немедленно заказан, и для его получения нужно было подождать неделю. Наконец, корсет был получен и его одели на меня. Носить его было жарко, неудобно, но без него ходить не разрешалось. Отец приходил ко мне ежедневно, мы уходили купаться на море, отец приносил великолепные дыни и мы блаженствовали.

Как я сейчас понимаю, эти поездки отца и матери в Феодосию, в санаторий по путёвке и затем пароходом в Одессу были единственным светлым пятном в их многотрудной жизни. Только в это время они имели относительное благополучие в финансовом отношении, были здоровы, молоды и свободны.

Когда меня выписали из санатория, мы поехали в Киев, где у отца жили три сестры. Сёстры обожали моего отца, они прекрасно понимали, кто же был их спасителем в трудные годы 1929 —1932 гг. Помню выход на базар. Надо было закупить фрукты для того, чтобы отправить домой в Читу. Изобилие фруктов на базаре не поддаётся описанию. В сетчатых лавках они лежали грудами от пола до потолка. Киевляне народ дотошный, яблоками, арбузами их не удивишь, перепробовали очень много чего, пока нам с отцом нагрузили чемодан фруктов, а два огромных арбуза отдельно.

Москву на пересадке помню плохо. Запомнился длинный обед в ресторане. Отец требует, чтобы я хорошо покушал, а мне это скучно и чтобы отвязаться я сбрасывал котлеты под стол. Всю войну у меня перед глазами были эти великолепные котлеты.

В Читу приехали 1 сентября 1939 года

Из Москвы в Читу ехали долго, 13 суток. В Читу приехали вечером 1 сентября 1939 года. Этот день можно назвать моим первым днём в Чите, ведь то, что я видел ранее, в памяти не осталось. Чита встретила песком на привокзальной площади, лёгким морозцем и необыкновенно шумливыми родственниками — братом Борисом и сестрой Зоей.

Меня всё удивляло в Чите, а брата с сестрой удивляло во мне. Они постоянно стукали по корсету, всячески проверяли его, тормошили и разыгрывали меня. Удивлению детей не было конца, когда отец выгрузил дома чемодан с фруктами. Когда же они предложили мне виноград, то я отказался, заявив, что «виноград кислый». Я-то поел фруктов достаточно, а вот окружающим показалось это ве́рхом барства.

Бабушка (мамина мама) прожила с нами до осени 1940 года, она была большой, доброй. Это именно она научила меня читать и писать, так что время для ухода в школу я не терял.

Брат с сестрой дома почти не бывали, они всё время были во дворе. Оба они были отчаянными и заводилами, как я сейчас понимаю, они многое знали и делали, отчего их родители упали бы в обморок. Впрочем, некоторые дела выходи́ли наружу. Однажды мальчики из нашего дома и двора долго возились в тёмном углу за домом. Затем раздался оглушительный взрыв и крики. Взорвалось самодельное устройство. Одному из мальчиков выбило глаз, другому оторвало два пальца. Борису, одному из конструкторов взрывного устройства, здорово досталось ремнём от отца.

Но это не убавило у мальчишек страсти к производству самодельных пистолетов и других поделок. Тёмные углы во дворе манили пацанов со страшной силой. Позже и я участвовал в поисках баббита из аккумуляторов, незаменимого материала для отливок.

В 1940 году началась война с Японией, так называемый конфликт на Халхин-Голе. Как всегда в СССР эта война была тайной. Вся Россия не могла ничего узнать, но для нас секрета не было, потому что мимо нашего дома почти ежедневно проходила процессия похорон военнослужащих. Некоторые были в звании майора или полковника. Война перестала быть тайной только тогда, когда она близилась к победоносному завершению. В газетах появились сообщения о действии нашей храброй авиации, танков, а вскоре известили о заключении перемирия.

Другая война с Финляндией была от нас далеко, оттуда приходили сообщения в газеты. Для нас, горожан, эти войны сказались в той части, что появились большие перебои в продаже хлеба. Приходилось подолгу стоять в очередях. Меня ставили в очередь тогда, когда до прилавка было далеко, на руках писали цифры, помню, что номера были около 150-го. Когда очередь подходила к продавцу, то вставали брат с сестрой, меня одного вытолкали бы из очереди.

Многие часы проводили на берегу р. Кайдаловки. От нашего дома, который стоял по Песчанской улице №11 (он и сейчас стоит там же) до конца улицы был всего один квартал, а там и обрыв к Кайдаловке. Катались по льду и обрывам на разных дощечках, было шумно и весело.

Песчанская / Владимир Лобанов

Иногда ходили в лес, где недалеко от опушки была очищена от деревьев и тщательно выровнена огромная поляна, из которой сделали воинский плац. Перед праздником 7 ноября сюда пригоняли тысячи солдат, которые под оркестр маршировали долгими часами. Нас, мальчишек, было не оторвать от зрелища. Часто бегали подальше, где было стрельбище. Терпеливо ожидали окончания стрельб, а затем бежали искать стреляные гильзы, из этих гильз делали самодельные патроны.

Под новый 1940 год мне довелось заболеть, причём очень серьёзно, несколько дней был между жизнью и смертью. Это было двухстороннее крупозное воспаление лёгких. Температура держалась за 39 градусов. Во время бреда меня неизменно посещало одно и тоже видение: якобы передо мною было огромное не то существо, не то тело. Я брал и сжимал его обеими руками, охватить поверхность не мог, но всё время пытался сделать это. И в дальнейшем это бывало у меня, но только в полубеспамятстве, когда я болел и температура подходила за 39 градусов.

Много позже я понял, что это было детское воспоминание раннего грудного возраста, а загадочное тело это была материнская грудь, которую я пытался охватить своими ручонками. Если из-за болезни я был на грани жизни, то однажды я мог лишиться жизни за считанные минуты. Дело в том, что напротив кровати, где я лежал, стояла огромная украшенная ёлка.

Вечером мой старший брат Борис забежал в комнату и решил зажечь на ёлке свечи. Поскольку он торопился, то неожиданно поджёг вату, и вся ёлка вспыхнула разом. Мы оба с братом ошеломлённо смотрели, как пылает ёлка и молчали. Вялые попытки затушить были бесполезны, и тогда Борис закричал во весь голос. Прибежали взрослые, отец схватил одеяло, накрыл ёлку, а мать схватила меня и из комнаты бегом. Понятно, что старшему братану опять досталось, а меня все спрашивали, почему я молчал, а я с удовольствием смотрел на факел, не думая о дальнейшем.

После выздоровления я мало выходи́л на улицу и моя бабушка начала учить меня грамоте. Никакой азбуки у нас не было, зато газеты были под рукой. Через несколько месяцев я бойко читал газеты, мало понимая в первое время смысл написанного.

К нам в гости, по вечерам и воскресеньям, ходил знакомый отца, сосед по улице. Очень милый, спокойный и тактичный пожилой человек. Его образ долго был у меня в памяти как идеал взрослого мужчины. Звали его Пахом Андреевич, работал он продавцом в «Угловом» универмаге на углу Калинина и 9 января. Он и отец всё время играли в шашки в «уголки».

Однажды отец, который постоянно выигрывал у Пахома Андреевича, решил научить играть и меня. Дело было сделано. Вначале я проигрывал по 20—25 ходов и отец посмеивался. Затем проигрыш спустился до 10 ходов, потом играли на равных. Через месяц я выиграл у отца и в дальнейшем отец не смог выиграть у меня ни одного хода, правда, бывала ничья и проигрывал отец не более 5 ходов. Почему-то проигрыши выводили отца из себя, он всерьёз сердился на меня, а мне было всего 7 лет, иногда просто бросал игру, а ещё через месяц перестал играть совсем. Так я лишился своего партнёра и учителя.

Когда отец сердился, его успокаивал Пахом Андреевич, делал это он очень тактично, видно было, что он смотрит на отца как на большого ребёнка. Часто они негромко обсуждали события, оба жалели, что у них конфисковали все номера газет, собранные в подшивки за несколько лет. НКВД ходило и «добровольно» забирало эти подшивки у граждан. Последствия 37 года были слишком свежи в памяти.

Все годы своей жизни у меня в памяти оставался Пахом Андреевич. Только в конце 1980-х годов, занимаясь краеведением, я смог уточнить, кем же был тот Пахом Андреевич. Оказалось фамилия его Митрофанов. В 1923 году он держал бакалейную лавку в доме потомственного почётного гражданина Николая Ивановича Соломина по адресу Песчанская №43 — угол Бутина №99. Сразу представилось, какой же была Чита в начале века, если простой лавочник был высокообразованным, культурнейшим человеком.

Осенью 1940 года я пошёл в школу

Осенью 1940 года я пошёл в школу. Первой учительницы не помню. Это может быть потому, что они менялись часто. Зато впервые понял, что такое толпа. В первый день я пошёл почему-то не к первому уроку. Был звонок на перемену и вдруг на меня ринулась толпа детей сверху со второго этажа барского дома (это был дом управления горного округа). Топот и гиканье были устрашающие, но меня не затоптали. Зато сразу появились желающие потормошить новичка, мальчики окружили меня и в это время, как вихрь, налетел старший брат Борис. Он учился уже в 4 классе, а силу его кулаков испробовали многие хулиганистые школьники. От меня отстали.

В этой школе я проучился всего до Нового года. Часто собиралась толпа школяров, многие не верили, что такой кроха может читать газету и подсовывали кусок газеты с просьбой прочесть и удивлённо ахали.

Мамина мама вскоре уехала в Красноярск. В это время в доме стал появляться злой гений моего детства, дальний родственник отца дядя Ваня (Иван Еремеевич Янков). В отличие от Пахома Андреевича, который был сама доброта и порядочность, дядя Ваня был злой, жадный, мстительный и пустой человек. К тому же он был алкоголиком, что в те годы было большой редкостью. Появлялся он обычно в праздники, начинал фальшивые и глупые песенки, присказки, а сам внимательно следил за подготовкой к выпивке.

Самое подлое, что делал дядя Ваня, это то, что будучи до идиотизма ревнивым, он подталкивал моего отца тоже проявлять ревность. Ревности у моего отца у самого хватало, а с соратником он мог дойти до крайних пределов. На одном из праздников он до того довёл мою маму, что она в ответ на угрозу отца покончить жизнь самоубийством схватила верёвку и, не€помня себя, закричала: «На, удавись, только прекрати угрозы и издевательства». Как же я ненавидел отца и этого мерзкого дядю Ваню за утончённые издевательства над мамой.

С этим дядей Ваней связан и другой эпизод, который запомнился на всю жизнь. Гости сидели на кухне, рядом был мой чемодан с игрушками. Я выкладывал их на полу и играл под ногами взрослых, потому что все невольно тянулись к тёплой печи. Вечер закончился. Гости стали собираться домой, и начали что-то искать. Отец спросил, не видел ли я очки дяди Вани. Я ответил, что нет, и продолжал играть.

После долгих поисков решили проверить чемодан и вдруг обнаружили очки там, среди игрушек. Отец грубо накричал на меня. А дядя Ваня от радости, что кто-то уличён в нехорошем поступке даже привскакивал и лживо-праведно укорял меня. Я же заливался горькими слезами, потому что очки действительно не брал и не понимал, как они попали в чемодан. Мысль о том, что человеку не верят на слово, просто меня убивала, я долго не мог видеть этого дядю Ваню. Думаю, что он сам и подбросил эти очки.

Перед новым 1941 годом произошло переломное событие в нашей семье. Отец купил маленький домик на Чите—I по ул. Верхневокзальной №51. Новый год встречали на новом месте. Домик был очень мал, всего 2 комнатки и кухня с низким потолком и подслеповатыми окнами, но он был жарко натоплен и углы его не промерзали. Мои родители так намучались в холодном казённом доме, что не замечали массы недостатков дома.

Дом они купили за 11 тысяч рублей. Это заработная плата отца за 16 месяцев работы. Получается, что с того времени, как отпала необходимость оплачивать санаторий в Одессе, мои родители продолжали жить на одну зарплату и скопили деньги. Проживание в чужих углах продолжалось у моих родителей 12 лет и надоело им «до чёртиков». Для меня свой дом был сказочным. Множество укромных мест в сараях, огороде, садике давали простор для игр. Летом можно было играть в футбол у дома на улице. Крупной неприятностью было то, что дядя Ваня оказался соседом. Сосед из него был такой же неприятный, как и гость.

Зоя пошла учиться в Железнодорожную школу №24, Борис учился в 20-й школе, а меня сразу после Нового года отправили в железнодорожную начальную школу №26. Школа помещалась в здании бывшей церкви напротив бывшего приходского училища (в нём была школа №26).

Школа №26. 1960 / Владимир Лобанов

Правда, вскоре нас перевели в другое, более удобное помещение (ныне в нём музыкальная школа). Учиться в деревянной одноэтажной школе, имевшей огромный актовый зал и хорошую территорию вокруг, было очень приятно и нетрудно. Вскоре появились товарищи. Среди них особую роль можно было отвести двум: Артемию Фефелову и Роберту Сучилову.

Тёма Фефелов был скромный мальчик, он жил со своей матерью и младшим братом Витей в одной из комнат огромного 16-квартирного двухэтажного каменного дома на выезде из города. По своим доходам и быту наши семьи были очень схожими.

Другое дело Робка Сучилов. У него отец был машинистом, которые были привилегированными людьми среди жителей Читы—I. Мать его была учительницей начальных классов и работала в той же школе, что учились мы. Достаток в семье был всегда, а в годы войны приумножился.

Меня потянуло к Робке то, что он похвалился тем, что у его отца полный подвал книг. Однажды мы с Робкой залезли в подполье и нашли эти книги. Их было немного: «Страшный Тегеран» неизвестного автора, «Золотой телёнок» и «12 стульев» — Ильфа и Петрова. Они считались запрещёнными. Были и другие книги. Мы их вытащили и стали читать. Так оказалось, что «Золотой телёнок» был первой книгой, прочтённой мною, было это ранней весной 1941 года. С тех пор я безумно любил читать, а с появлением возможности стал собирать библиотеку.

Таинственные события…

Поскольку я учился до полпервого дня, а мой старший брат с сестрой учились до 5 вечера, то часто я оставался один с двухлетней сестрой Валей. Как раз в это время, весной 1941 года происходили таинственные события, начало которым было в 1937 году, а конец — на фронте в 1942 году. Дело было так.

Однажды к нашему дому подъехала машина. Вышли двое мужчин, спросили, здесь ли живёт Лобанов и загнали в ограду машину пилёных дров. Когда отец увидел дрова, то спросил меня, кто это привёз их. Откуда мне это было знать, я расписался в квитанции за получение и только.

Дрова могли доставить из Кадалы или Дарасуна, где были пункты системы «Заготзерно» и оттуда по разнарядке профсоюзного комитета их могли отправить. Но отец не делал заявку, а ни один пункт ничего не отправлял. За весну привозили 3 машины дров, а отец сбился с ног и обрывал телефоны, но так и не узнал, кто отправлял дрова. Уже будучи на фронте, отец встретил своих земляков-забайкальцев, которые признались ему, что именно они и посылали дрова.

Отец выехал на машине управляющего конторой, доехал до станции Ингода, пересел на попутный грузовик, доехал до Улет, затем в Чикой. Он там пробыл более 5 месяцев, а по приезде его больше не вызывали. Вскоре и нового управляющего посадили в тюрьму, и он уже оттуда не вышел. Тех бедолаг, чьё зерно было на экспертизе у следователя, через 2 месяца выпустили за отсутствием состава преступления. Вот они в знак благодарности узнали фамилию и адрес отца, который спас их, и по новому адресу посылали дрова.

Отец, после того как уехал с родины, для того, чтобы не быть палачом своих земляков-кладбинцев, до конца жизни никак не участвовал в общественной и партийной жизни. Его ругали за несознательность и за неактивность, но, в конце концов, привыкли к этому.

Другой эпизод, связанный с репрессиями 1937 года был ещё до моего приезда в Читу, весной 1939 года. К нам пришла нищенка, мама пригласила её к печи, отогрела и ахнула. В доме сидела жена хирурга Тальковского, та самая, которая принимала и угощала маму в 1935 году. Мама захлопотала, раздела старушку, накормила, уложила спать и ушла на работу. Вечером, когда пришли с работы, старушки не было, она ушла утром, чтобы не вызвать гнев властей, ведь она была женой «врага народа», а её<муж уже давно сидел в подвалах НКВД. Доктор Тальковский вышел из тюрьмы в мае 1939 года, но его жена умерла нищенкой.

Мама, летом 1941 года находилась в «декретном» отпуске, она ожидала ребёнка. Моя младшая сестра Вера родилась 26 июля 1941 года. Нужда была ужасающая, в доме для детей и взрослых не хватало всего самого необходимого. Хотя карточной системы и не было, но продукты бывали с перебоями, на приобретение одежды не хватало средств, ведь родители уплатили за дом только шесть тысяч из одиннадцати, а пять тысяч выплачивали в рассрочку. Когда мама ушла в отпуск, то семья жила на одно жалованье отца.

Испытывая нужду, мама придумала такой приработок. Она покупала материал, за утро шила мужские брюки, днём ехала на базар в город, продавала брюки, вновь покупала за 30 рублей материал для новых штанов. Продавала же она за 60 рублей, что давало ежедневный заработок в 30 рублей (3 рубля в ценах 1980 года). Такая выматывающая работа давила на маму прессом, ведь она была на последнем месяце беременности!

К этому времени Сталин рассчитался с Гитлером (Гитлеру было отправлено зерно и другие продукты целого урожая) и в магазинах стали появляться в свободной продаже кое-какие продукты. Помню радость всей семьи, когда мама купила 2 кило халвы, это событие запомнилось на всю войну. Так, не выбравшись из нужды и предвоенного голода, наша семья вместе со всей страной вступила в войну.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите, пожалуйста, фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы получим электронное письмо и внесём исправления