Биографические записи Владимира Лобанова. Поездка на учёбу в Новосибирск

Приблизительное время чтения: 0 минут

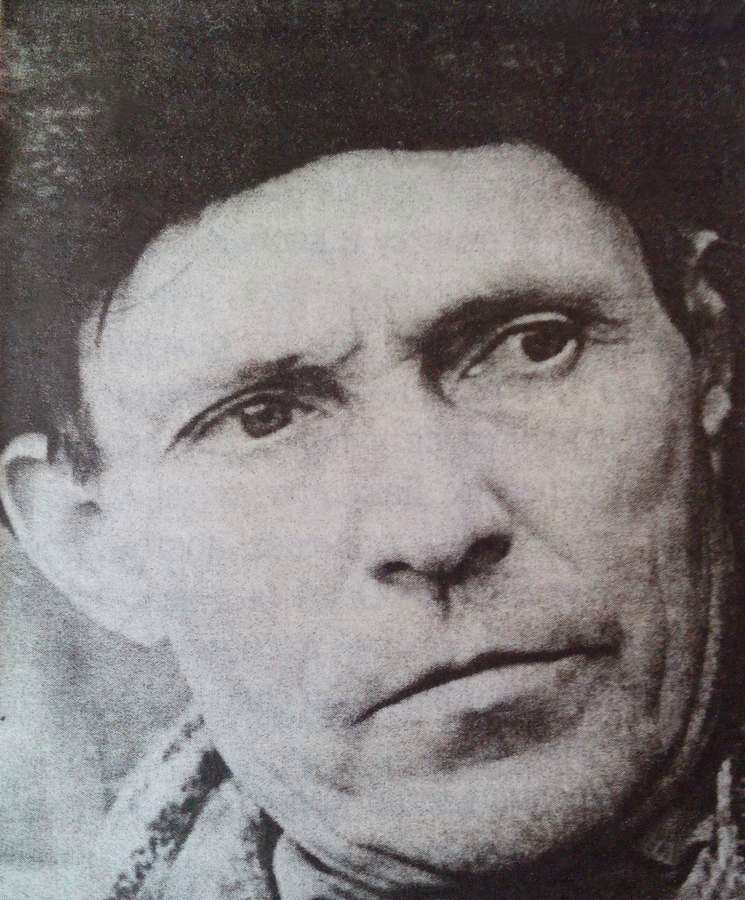

Владимир Лобанов

Писатель, краевед

Моей жене и единственному другу Галине Павловне Лобановой дарю эти записки

Глава 13. Поездка на учёбу в Новосибирск. Биографические записи «Пометки и воспоминания об увиденном в моей жизни за последние 55 лет» Владимира Григорьевича Лобанова хранятся в документах личного фонда Государственного архива Забайкальского края.

Глава 13. Поездка на учёбу в Новосибирск

Пометки и воспоминания об увиденном в моей жизни за последние 55 лет

Мама купила мне билет на «пятьсот весёлый» поезд

Я никогда не был отличником, в основном потому что и не стремился к этому, но школу закончил успешно. Все шестнадцать моих товарищей стремились узнать побольше об учебных заведениях и вузах страны. Им высылали проспекты, и мы заглядывали в эти проспекты своих друзей. Многие постоянно меняли решение поступить в тот или иной институт.

Я выслал запрос в Новосибирский строительный институт, получил проспект и вызов, со мной решил ехать Тема Фефелов. Тема давал мне уроки рисования (для экзамена) и я готовился ехать. О своём решении я сказал маме, а та передала отцу, тот начал одну из своих обычных игр, решил, что я должен просить у него благословения на поездку на учёбу. Я просить для себя ничего не мог, и дело встало. Отец молчал, и я молчал, так могло длиться долго, и я опоздал бы на экзамены и никуда бы не поехал.

Поступать же в Чите, где был один институт — педагогический, я не хотел. Когда до отъезда оставалась пара дней, отец, наконец, не выдержал и спросил о моих планах. Я показал ему проспекты, разъяснил условия поступления и учёбы и дело сдвинулось, наконец-то, с мёртвой точки. Мама купила мне билет на «пятьсот весёлый» поезд, который состоял из грузовых «телячьих» вагонов. Здесь были нары и солома и все удобства.

В начале августа 1951 года я поехал в Новосибирск. Мама на проводах горько плакала, а при отправлении поезда долго бежала за вагонами. Мама, по-видимому, предчувствовала, что здоровой больше меня не увидит.

Всё моё богатство было из билета, который стоил 150 рублей, и в кармане у меня было тоже 150 рублей (15 рублей брежневскими). На эти деньги я должен был доехать до Новосибирска, жить во время сдачи экзаменов, и если заработаю стипендию, то дожить до времени её получения. В наше время кажется невозможным прожить два месяца на такую сумму, но к нужде я давно привык, знал, что помощи не будет, и не унывал.

Поселили нас во вновь отремонтированное, очень хорошее общежитие, правда, у студентов был всего один этаж, остальные были заняты под квартиры преподавателей и рабочих Ленинградского оптического завода, который занимал корпуса института всю войну.

В общежитии в комнате нас было 12 человек. Все они приехали из разных мест. Самый восточный был Витя из Владивостока и я, с севера из Игарки приехал Олежка Овчинников, были русские и таджики из Сталинабада (Душанбе), остальные были поближе, включая тех, кто приехал из деревни Черепаново Новосибирской области. Разные по привычкам ребята были одинаково воспитаны. Очень быстро образовалось студенческое братство.

Мы помогали друг другу в подготовке к экзаменам, вместе писали шпаргалки, вместе питались, так было дешевле. Столовая была в нашем общежитии, хотя и очень дешёвые обеды (не дороже 5 рублей (50 коп.), но нам они были не по карману. Мы брали хлеб и овощи на базаре, где они практически ничего не стоили: огурцы — 1 рубль, помидоры — 3 рубля (в старых деньгах).

Вскоре начались наши страдания на экзаменах, их было семь. Особенно трудными для меня были рисование и английский язык. Того и другого я не знал. Английский плохо преподавала нам молодой педагог в школе, и по нему у меня была единственная тройка в аттестате, а рисование у нас практически не велось. Плохо сдавать экзамены мне было нельзя, ведь нищенская стипендия в 150 рублей (15 р.) всё-таки давала какие-то шансы на продолжение учёбы, в случае неудачи пришлось бы возвращаться домой. Русский, математику, физику, химию я не боялся.

Для гарантии я посещал подготовительные занятия по английскому и рисованию. Преподаватель английского языка вёл занятия хорошо, а поскольку занятия в школе дали мне хотя бы какое-то понятие, то я задавал много вопросов, я знал приблизительно, что спрашивать и этим обратил на себя внимание.

На экзамене был перевод из Диккенса, но я этого не знал и сумел перевести так, что получился эпизод из времён мировой войны с применением танков и пулемётов. По словарю я выписал слова правильно, а незнание грамматики привело к такой ерунде, ведь на самом деле был рассказ о бедном мальчике, который проходил мимо бакалейной лавки и плакал от невозможности купить сладости. Экзаменатор взял мой перевод, выписки из словаря, долго задумчиво смотрел на меня, потом вздохнул: «Литературное враньё!», задал несколько вопросов по грамматике, которые я заучил, но понять не смог и поставил заветную четвёрку, скорее за храбрость, нежели за знания.

Рисование со скрипом сдал. Осложнилось положение на физике. Предмет я знал хорошо, но попал в неудобное положение из-за того, что пришлось воспользоваться шпаргалкой.

Дело в том, что один из абитуриентов украл билет, подготовился по нему и пошёл сдавать. Когда он брал билет на столе, то назвал не его номер, а тот номер билета, который был у него за пазухой. Поменяв билеты, он вынес новый и отдал товарищу. Так пошла цепочка, где каждый должен был обмануть комиссию с риском для себя, но ради помощи товарищам. Мне не нужны были хитрости, я знал предмет очень хорошо, но поменять билет был обязан, чтобы не прервать цепь и не подвести товарищей.

Преподаватели были очень строги, ставили много двоек и никак не ожидали, что их могут так просто и гениально обмануть, но подозрения у них были, ведь каждый из жульнической цепочки сдавал на «хорошо», что уже было подозрительно. Я чуть не засыпался, но сдал сам и передал билет другим. После меня сдали ещё трое, потом было разоблачение.

Я сдал все экзамены досрочно

Итак, я сдал все экзамены досрочно, и у меня было свободных ещё двадцать дней. Я частично потратил их на знакомство с Новосибирском, который тогда был в основном деревянным и одноэтажным. По улицам бегал трамвайчик и трясся как ишачок. Я объездил на автобусе и трамвае все главные районы, где сразу за домами был лес и вполне приличная растительность.

Заельцовский район простирался от горбольницы до ботанического сада (тогда там был клуб) и от аэропорта до центра был Красный проспект. Только Красный проспект имел около 40% каменных домов, в остальной части — частные дома или бараки. Центр кончался за Оперным театром и в основном был из дореволюционных каменных домов и деревянной застройки. На Красном проспекте было 20—30 домов периода расцвета строительства перед войной.

Октябрьский район был из нескольких крупных районов, вокруг рынка было 2—3 десятка современных домов, а остальное были бараки и частные дома. Город был застроен не более трёх кварталов выше институтских корпусов, далее кладбище и степь.

Кривощеково (ныне Кировский район) состоял из Старого здания вокзала и вокруг него были бесконечные бараки, которые окружали заводы. Начиналась застройка района завода турбогенераторов. Все заводы строили заключённые, поэтому город был в сплошных оградах, за которыми трудились зеки. Вот и весь Новосибирск.

Однако не надо думать, что в Новосибирске того времени не было больших или интересных достопримечательностей. Город до 1927 года имел такую же численность населения, как и Чита, но после того как он стал столицей Восточно-Сибирского края, а в край входили Томская, Кемеровская области, часть Алтайского края, город стал стремительно расти и к довоенному времени вдруг перерос Читу в 4 раза.

За короткое время в городе был построен лучший в России вокзал, достраивался Оперный театр (лучший и наибольший в СССР) и многие другие сооружения. Через реки Каменку, Ельцовку были переброшены уникальные по конструкции мосты и многое другое. Но этот радужный ореол подавляли «Нахаловки», «Каменки», «Ельцовки» — посёлки босяков, где дома были построены за одну ночь, а стоят уже по 60 лет, людям некуда переселиться.

На Оби, в нашем, Октябрьском, районе началось строительство постоянного автомобильного коммунального моста. Из-за того, что правый и левый берега Оби были соединены понтонным мостом левый берег почти не осваивался, ведь на месяцы мост разводили. В городе было много интересного и необычного. Я смотрел на всё широко открытыми глазами, всё хорошо запоминал, всем пользовался, чем было возможно: побывал в Оперном, в цирке-шапито, в театрах, в новых кинозалах, стадионах и на огромном рынке.

Денег не было, но в это время приглашали помочь в отделке нового учебного корпуса, который был освобождён от завода и готовился нас принять. Строгал, пилил, убирал за мизерную оплату в 150 (15) рублей, но и эти деньги дали мне возможность дотянуть до стипендии.

Мои друзья по комнате сдали плохо, всего двое поступили в институт. Требования на экзаменах были очень высокие, а педагоги безжалостные. Не сдав в наш институт, друзья ходили сдавать в другие, куда приём был попроще: сельхоз, пед, институт связи, картографии. Там старались заманить студента, экзамены принимали спустя рукава, и я не раз сдавал за других по их зачётной книжке, сдавал легко и хорошо.

Институт наш имел хорошую славу, но в годы войны у него отобрали студенческое общежитие и корпус для профессоров, учебный главный корпус. К 1951 году это постепенно возвращали, мы ремонтировали их сами и начинали в них заниматься.

Своеобразен был состав педагогов. Во время войны в Новосибирск были эвакуированы Одесский, Ленинградский, Днепропетровский и другие вузы, где была война. В нашем вузе было 300 профессоров и преподавателей и всего 150 студентов, ведь молодёжь поголовно была мобилизована. После войны многие профессора уехали на родину, но многие и остались, ведь у них не осталось ни родных, ни жилья. Вот так образовался у нас костяк преподавателей, где, что ни предмет, то имя профессора, известное в стране и в мире. Это дало возможность всем желающим получить высочайший уровень знаний.

После войны коллектив пополнили опытные инженеры, под чьим руководством велась гигантская стройка в Сибири. Железобетон у нас вёл Э. Стребейко, архитектуру — академик Крячковский (он застроил дореволюционный Новониколаевск), стройматериалы — Михайлов, и многие другие, которых ныне уже нет в живых и которым от всех нас глубочайшая память и уважение.

Впрочем, об этом мне предстоит узнать позже. В это время я впервые столкнулся с работой НКВД. У нас в комнате жил абитуриент-эстонец. Он не мог поступить у себя, ибо был из семьи репрессированных и приехал в Новосибирск. За лето он безупречно выучил русский язык и сдал все экзамены на «хорошо» и «отлично». Однако в студенты его не приняли по причине политической неблагонадёжности. Друг-эстонец пытался сдать экзамены в любой, самый плохонький вуз, везде сдал экзамены хорошо и нигде не был зачислен. Он так и уехал обратно в Эстонию. Этот эпизод врезался мне в память, поразил своей дикостью и несправедливостью.

Отныне я внимательно узнавал всё о событиях 1930-х годов, вскоре окончательно убедился в лживости официальных лозунгов о всеобщей справедливости. Я стал убеждённым антикоммунистом уже в те годы, на 30—40 лет опередив «прозрение» антикоммунистов в годы горбачёвской перестройки, в партию не вступал сознательно, а через пять лет пришёл к выводу вполне самостоятельно, что в дикостях, творимых коммунистами, виноваты не столько отдельные личности, сколько система. Это система эксплуатации народа для блага избранных, партийных, это система неподотчётности высших перед низшими, ханжество, полнейшее пренебрежение к нуждам народа, скрываемое громкими лозунгами.

В то время, используя плановую экономику и централизацию власти, можно было сделать очень много, но ничего не делалось.

В колхоз на сельхозработы

С 1 сентября начались занятия. Группы набирались по мере сдачи экзаменов, и так получилось, что в 121, 122 группы попали те, кто хорошо сдал экзамены сразу — у этих были хорошие школьные знания.

В 123, 124 группы попали те, кто умудрился сдать в последние дни или пересдавал плохие оценки, в 125, 126 группы набирали людей и вовсе случайных. В процессе учёбы почти все из 125, 126 групп были отчислены, из 123—124 была отчислена половина и более, а из 121—122 отчислено было очень мало. Поэтому мне пришлось заниматься в группе 121, где большинство были школьные отличники и хорошисты, наполовину из новосибирских школ.

В первый-второй год учёбы эти ребята имели явное преимущество в уровне подготовки. Я отличником не был, а в группу попал, потому что сдавал экзамены раньше других. Учиться среди таких грамотных и талантливых студентов было одно удовольствие: здесь не было тех, кто догонял огрехи преподавания в школе, а сразу мог «врубиться» в систему требований и знаний высшего учебного заведения. Проучились мы всего 15 дней и были отправлены в колхоз на сельхозработы.

Нас отправили в Кемеровскую область, в самую глубинку, и нам открылась неприглядная картина колхозной жизни. Работать механизаторами в колхозе было некому, и наши парни сразу сели на комбайны убирать хлеб. Восемь девчонок и трёх парней (помогать таскать мешки), в том числе и меня, направили копать картошку.

Колхоз был небольшой, кроме нескольких парней, которых вскоре забирали в армию, мужиков не было. Ветхие старики на улице почти не бывали, я их не видел. Крыши были когда-то крыты соломой. Её никто не менял, и она превратилась в землю, и из неё выросла трава, вид у домов поэтому был дикий.

Нам отвели большую избу, где мы и спали на полу вповалку. Картошку копали плугом, нам надо было за ним убирать, вот мы и старались успеть, ведь подкапывали ежедневно чуть ли не гектар. Однако мы были молоды, работы не боялись, и к вечеру против полосы каждого из нас была огромная куча выкопанного картофеля. Работа шла споро, такой работы в колхозе не видели, поэтому и кормили нас хорошо. Из колхозной кладовой ежедневно выдавали для нас мясо, мёд, сало, крупы и т. д. Кто-то из наших оставался по очереди помогать хозяйке готовить, и мы быстро заметили удивлённые взгляды хозяйки.

Оказалось, что они здесь никаких продуктов отродясь не видели, жили впроголодь. У некоторых было домашнее хозяйство, но их задавили налогами, остальные жили только на картошке. Пришлось нам, нищим студентам, делиться пайкой с местными жителями. Нищета была не меньше, чем у нас дома в годы войны, а ведь был уже 1951 год! Ещё одна беда: для женщин продуктивного возраста не было женихов, и они буквально атаковали рослого и красивого Сашку Сапожникова, каждую ночь он вынужден был ходить с ночевой к «невестам», через год у него наверняка появились дети в колхозных семьях.

Месяц прошёл быстро и мы вернулись здоровые, сытые и с небольшими деньгами, которые были ой как кстати, ведь первую свою стипендию мы ещё не получали.

Начались регулярные занятия

Начались регулярные занятия. Мы первые после войны вошли в большой учебный корпус, специально построенный для института перед войной. Трудности в учёбе начались сразу.

Дело даже не в том, что предметы были трудные, а в новой для нас системе занятий. По каждому предмету лектор читал материал, поняли мы или нет, он быстро шёл вперёд. Отставшие и непонятливые должны были начитывать материал в библиотеке (она, кстати, была великолепной). Но в учебниках этого материала в подобном изложении не было.

Многие лекторы были самобытными учёными и практиками и читали лекции по своему оригинальному материалу. Все чувствовали себя дураками, пытались поправить дела на лабораторных занятиях, но отставали всё больше, да ещё месяц мы потеряли в колхозе. За 2,5 месяца нам был преподан материал по объёму за 4 года обучения в школе. Постоянный пресс новых и непонятных предметов давил так, что были два случая самоубийства. В записке они признавали себя никчёмными людьми.

Дело было плохо настолько, что даже отличники не могли ухватить и 1/3 материала, в декабре нам выдали проект земляных работ, который один требовал ежедневно полдня занятий, да контрольные по математике. За первое полугодие (а мы учились всего 2,5 месяца) мы должны были освоить и сдать экзамены по сопротивлению материалов (сопромату), дифференциальному исчислению, физике, химии, сдать архитектурный проект по ордерам, проект земляных работ и многое другое. Та программа была рассчитана на «вундеркиндов», каковыми мы не были, и позднее её изменили, некоторые предметы и проекты перенесли на более позднее время.

Требования педагогов были непосильны нам, вот тут и сработало великое «студенческое братство», мы объединились в борьбе за выживание, поодиночке не видать бы нам просвета.

Для меня были и свои трудности. Получив от отца с матерью неплохую способность быстро ухватывать суть вопроса, я понимал всё то, что нам читали, но малый рост создавал трудности при веде́нии быстрых записей, я просто не доставал до стола, в придачу я ещё с детства не умел писать быстро. Когда дело наше зашло в тупик, мы вечерами в общежитии стали собираться в группы по 8—12 человек, читали лекции по новым для нас предметам и объясняли друг другу и сами себе смысл записей. Было много случаев, когда ни один не мог понять и связать воедино то, что записано.

Хуже обстояло дело с увязкой теории с теми задачами, которые давали нам решить дома. В таком случае полного оцепенения мы не торопились, читали и разбирали всё с первой лекции, ища логические выводы. Тут-то во многих случаях пригодились мои способности.

Я ведь лекции почти не записывал, а старался вникнуть в мысль лектора, друзья наоборот смысл не разбирали, но старались записать всё. В крайнем случае мы шли на поклон к старшекурсникам, которые нам никогда не отказывали в помощи. Так день за днём мы для себя открывали главные идеи основополагающих наук, на которых основано строительство. Разобрав «азы», дальше двигались увереннее, и к концу семестра надобность в совместных занятиях отпала. Мы стали студентами.

Пора экзаменов наступила после Нового года. Надо было сдать семь предметов! Да плюс два проекта. В среднем на подготовку к сдаче выделялось по 2,5 дня. Воспитанный родителями делать всё заблаговременно, я с больши́м трудом, но сдал оба проекта в срок, до Нового года. Многие «въехали» в сессию, это не запрещалось, но времени на сдачу экзаменов оставалось меньше.

Первая сессия была для меня одним из труднейших испытаний в жизни, но я был вынужден сдавать на 4 и 5, ведь с «тройками» стипендия уже не выдавалась, учёбу пришлось бы бросить, а я из-за неё не поехал домой к больной матери. Отступать было нельзя, и 6 предметов я сдал на «хорошо», а высшую математику на «тройку», правда, через день я её пересдал на «хорошо». А как другие?

По некоторым предметам (математика, начертательная геометрия) не только получить «четвёрку» было трудно, но и сдать на «тройку» был предел мечтаний, ибо экзаменаторы могли поставить подряд по 10—12 «двоек»! Количество сдавших их не волновало, каждый требовал хороших знаний по своему предмету. В результате ровно половина студентов получили по две «двойки» и были отчислены из института, некоторые остались на второй год. 125, 126 и 124 группы были ликвидированы, нас осталось 75 человек из 150.

Как бы то ни было, но сессия прошла, а вот стипендию заработали не более трёх-четырёх человек на группу. Я никогда не стремился в передовики, но сами условия заставляли крутиться. В отпуск хорошо отдохнул, почти все студенты разъехались по домам, в комнатах вместо четырёх-шести жило по одному-двое.

Уже в первые каникулы я начал практиковать длинные пешие переходы, вначале по 15—18 км, затем по 20—25, далее 35—40 и, в конце концов, установил для себя дневную норму перехода в 60 км. Такая усиленная пешая ходьба позволяла мне поддерживать здоровье и лучше знакомиться с городом и его окрестностями в радиусе 30—60 км.

Новый семестр мы начали с учётом своих ошибок, занятий по главным предметам не пропускали и не допускали оставлять непонятый материал на сессию, старались понять сразу. И во втором семестре было два проекта, а количество предметов всё увеличивалось. Особенно трудной была высшая математика, раздел интегрального исчисления.

В институте я встретил знакомого лектора по математике. Его фамилия была Тройнин, а прозвище «Двойкин», ибо «тройку» он ставил реже «двойки». Требовательность его на экзаменах вошла в легенды. Раньше он заведовал кафедрой высшей математики в Новосибирском пединституте, но за повышенные требования к студентам он был оттуда уволен, немудрено, ведь более половины студентов не могли сдать ему экзамены.

Я знал эту фамилию ещё в 9 классе, когда в школьной библиотеке нашёл книгу Тройнина, где он доказывал, что высшую математику надо начинать ещё в школе, и такой учебник написал, а я, имея любовь к математике, учебник прочёл. Одно дело заочное знакомство, другое дело — учиться у него.

Лекции Тройнин читал бесподобно, всё было ясно и понятно, поэтому и сердился: как можно не выучить предмет по его лекциям. Правда, он начисто забывал, что у нас, кроме него, было 15 других предметов и 7 экзаменов. Тройнин недолго поработал и в нашем институте и здесь его требования казались чрезмерными. Он ушёл вновь в пединститут, где поняли, что такие гениальные педагоги на пути не валяются. У меня вдруг оказались свои счёты с Тройниным.

Дело в том, что я сдал ему экзамен на твёрдую «тройку», но учиться без стипендии я не мог, не на что было бы жить. Поэтому я вынужден был пойти к старшему преподавателю кафедры, который вёл у нас лабораторные работы и знал, что я достоин лучшей оценки. Я пересдал, хотя и не без труда, но Тройнин встретил меня в коридоре и сказал, что в весеннюю сессию я от него не уйду.

Весна прошла в целом спокойно, но у меня появилась большая слабость, стало трудно ходить, труднее видеть. Я долго терпел, но к марту уже не мог ходить и вовсе. Лекции шли без меня, на кое-какие лабораторные занятия я ходил (корпус был недалеко). Врач, бывавшая в общежитии, регулярно меня осматривала, но в чём дело понять не могла. Так шло два месяца. Я совсем не выходи́л из общежития, а на носу — экзамены.

Только в мае, когда по ногам пошли синие пятна и отёки были велики, я сам понял, что это была цинга, о чём и сказал врачу. Странно, но она этой болезни не наблюдала. Но когда поверила мне, то вылечила в течение недели уколами витамина «С». Друзья и комендант общежития завалили меня фруктами и другой пищей, которая пошла на пользу. К началу сессии я был на ногах. Может возникнуть вопрос, откуда цинга в 1951 году, после 6 лет по окончании войны?

Дело всё просто. В начале лета овощей в доме не было, а работать мне приходилось много, строили дом, да ещё выпускные экзамены. С момента отъезда в продаже были любые фрукты-овощи, но ведь у меня не было денег. Авитаминоз прогрессировал и дал вспышку цинги.

Только я встал, сразу же началась весенняя сессия, опять 7 экзаменов за 25 дней. Наиболее трудным был экзамен по интегральному исчислению. Конспектов у меня не было и мы с Витей Красноперовым скооперировались — мои идеи, его конспекты. Никогда я не готовился к экзаменам так тщательно, не сдать было бы очень обидно, слишком дорого обошёлся этот год. Мы с Витей не только разобрали и выучили все теоретические вопросы, но и запомнили наизусть формулы всех табличных интегралов (их было около 150). Задачки задавали друг другу сами и решали в один момент.

Только я взял билет, как окрик Тройнина, чтобы я не помогал решать своим товарищам, а потом вообще посадил меня за свой стол. Я рассердился, затем успокоился и стал выписывать на лист теоремы и решения. Сдавал я первым, и началась дуэль с грозным педагогом. Он отставил в сторону мои записи и начал «гонять» меня по всему курсу за два семестра, задал более 30 вопросов и поставил твёрдую «пятёрку»!

Воодушевленный первым успехом, я начал успешно сдавать и остальные, за сессию у меня была всего одна «четвёрка», остальные «пять».

Сдав сессию, я немедленно уехал домой. На дорогу я заработал ещё зимой, сделав копии проектов в какой-то проектной шарашке. Дома я увидел маму, лежащую пластом, растерянного отца и не унывающих младших сестёр. Полтора месяца пролетели, как один день. Как мог, я помогал отцу в постройке дома, а сёстрам по домашнему хозяйству. Мама хотя и не говорила, но дать понять могла многое. Её глаза сияли, когда я рассказывал об учёбе и городе Новосибирске, о друзьях. К сентябрю я вернулся в Новосибирск.

Теперь учёба пошла спокойнее. Убавлялись и совсем исчезли предметы, знакомые по школе: химия, физика и другие, не было и математики. Но появилась теоретическая и строительная механика, начались лекции по основным строительным конструкциям: железобетону, стальным и каменным конструкциям, по организации строительства. Учёные горьким опытом, все проекты (их было 3—4 за сессию) мы защищали заранее, и экзамены второго курса сдали почти всё. В это время во мне пробудилось понимание большой музыки, а в Новосибирске было, где её послушать.

Наши многоопытные и высококультурные педагоги и профессора хорошо понимали, что сделать инженера интеллигентом не очень просто, ведь многие из нас приехали учиться из деревень и таких маленьких городков, где об опере и классической музыке и слыхом не слыхали. Поэтому руководство института старалось пригласить всех приезжающих в город гастролёров.

В нашем новом прекрасном зале на 800 мест было всегда полно́ народу, когда играл Леонид Коган, братья Гинзбурги. Великий певец Виноградов, Гмыря, Алексей Киселев и многие другие услаждали наш слух. Концерты эти были бесплатными. Кроме того, мы не пропускали ни одной оперы в театре, спектакли «Красного факела» и премьеры кино на последнем сеансе в воскресенье, который оканчивался в 3 часа ночи. На всё у нас находилось время и деньги.

Особенно блистал в те годы Оперный театр. В нём ещё пели артисты Лениградского Мариинского театра, эвакуированные в 1941 году, и оставшиеся жить и работать на новом месте, здесь же начинали карьеру многие солисты, долго выступавшие потом в Большом театре. Этот сплав опыта и молодости дал хорошие плоды. Оперы и балеты Новосибирского театра тех лет мало уступали лучшим театрам мира. Для меня, новичка в искусстве, слушание классики — это было особенно ценно. Оперный тех лет не был заражён новациями последнего времени, его постановки достигали максимального приближения к партитуре композиторов.

Нас учили педагоги, пришедшие с войны победителями

В это время в моей голове родились три мечты. Первая — создать фонотеку такого объёма, чтобы, слушая пластинку последнего приобретения, почти забыть те записи, которые куплены ранее. Эту мечту я осуществил за 30 лет неустанных поисков записей классического репертуара. Вторая мечта была иметь библиотеку такой величины и содержания, чтобы не было необходимости ходить в библиотеку, и все любимые книги были под рукой — этого я достиг к 1991 году. Третья мечта была тяга к путешествию, и я надеялся, купив велосипед, объехать всю Россию — эта мечта в основном была осуществлена в 1961—1968 годах во время моих велосипедных путешествий.

Так, в мечтах, работе, учёбе прошёл второй и половина третьего года учёбы. Гроза пришла незадолго до смерти И.В. Сталина в пятом семестре 3 курса. В этом семестре уже не было предметов школьного курса, основные предметы курса как раз и делали из школьников инженеров. Однако же эти предметы были камнем преткновения на нашем пути. Были многие предметы «второстепенного» плана, во всяком случае, мы так считали. Это электротехника, гидравлика, инженерная геология и некоторые другие.

Мы решили не «ушибаться» на лекциях и занятиях по ним, больше уделять внимания основным, расчетным дисциплинам и конструкциям. Мы-то считали так, а преподаватели смотрели по-другому. Каждый считал, что его-то тема и есть главная и требовали по всей форме. Гром грянул на экзамене по электротехнике: 2 «четвёрки», 3 «тройки» и 18 «двоек»!

Такого фиаско у нас не было с первого курса, многие занервничали и начали хватать «двойки» и «тройки». Я сдал остальные предметы хорошо, но вдруг получил вторую «тройку» по архитектуре — предмете нетрудном и не главном. Две тройки пересдавать не разрешали, и я впервые оказался без стипендии. Третий курс — не первый, теперь я знал, где можно подработать, да неожиданно выиграл по облигациям 40 рублей. В общем, я сумел выкрутиться, но в отпуск домой ехать было не на что. Два года я не видел своих родных.

Ну, мои беды были не так велики по сравнению с напастями моих друзей. Получили две «двойки» и были оставлены на второй год мои друзья Борщевский и Сапожников и многие другие. Дорого обошёлся пятый семестр нашему курсу, после него из 150 человек нас осталось всего 50 студентов. Правда, в этом же году к нам прибыли 18 студентов из Китая, которые и окончили курс вместе с нами.

Вскоре после зимних каникул пришло сообщение о болезни и смерти Сталина. Все «загибоны» коммунистов основная масса людей со Сталиным не связывала, считали, что он этого не знает. Сталин казался бессмертен, его воля и авторитет беспредельными, поэтому смерть его повергла людей в шок, все думали, как же без него жить будем и кто же решится занять его место.

Многочисленные слёзы, истерики, описанные в литературе, обошли наш город и институт, я не видел такого. Конечно, непрерывная траурная музыка по радио в течение трёх дней, отмена всех развлекательных мероприятий, участие многих в траурных караулах у портрета Сталина конечно же угнетали людей. Народ больше беспокоился о своей жизни, а не о смерти вождя.

Здесь уместно разъяснить об одном интересном отличии студентов того времени, когда я учился в Сибстрине.

Всех нас учили педагоги, пришедшие с войны победителями. Они старались воспитать в нас уверенность в том, что именно мы будем хозяевами жизни, они воспитали в нас чувство самоуважения и независимости. Так было во всех областях, откуда приехали мои друзья. Но не так думали руководители комсомольской и партийной организаций института. Они-то знали, что хозяева жизни они, а не мы. На этой почве было несколько крупных столкновений между парторганизацией, которая была убеждена в своей непогрешимости, и студентами.

Так, на первом курсе, ещё в 1951 году, когда политические репрессии были в разгаре, наше факультетское комсомольское собрание схватилось с партийными бонзами. Кто-то из студентов выдвинул своего товарища со второго курса в факультетский комитет. Секретарь комитета, председательствующий на собрании, намекнул нам, что его нельзя избирать, так как он сын «спецпереселенца».

Мы дружно заявили: «Сын за отца не отвечает» — это слова Сталина и снова избрали его, партбюро вновь отказало, тогда студенты устроили акт протеста, грозили срывать занятия, мы настояли на своём. Мы плохо представляли силу репрессивного аппарата партии, в случае продолжения конфликта они вполне могли разогнать и пересажать целый курс!

Вторая стычка произошла в нашей комнате ещё на первом курсе. После первой сессии к нам зашёл ревизор министерства, он пришёл потому, что в нашей комнате было всегда чисто, и директор привёл его к нам и ошибся. Узнав, что ревизор имеет достаточно прав, мы сделали массированную атаку на директора за нарушения в правилах пересдачи экзаменов и экономии на нашей стипендии. Директор не ожидал такой открытой атаки, которая велась гласно в его присутствии и очень азартно.

Третий эпизод противостояния студентов и администрации произошёл на третьем курсе, вскоре после нашего фиаско на экзаменах. Мы узнали, что по правилам нам было положено сдавать не более пяти экзаменов, а ведь мы с первого курса сдавали не менее, чем по семь экзаменов. Написав обстоятельное требование на двух страницах, мне поручили встретиться с директором и вручить ультиматум. Однако ни директор, ни его заместитель разговаривать с нами не стали.

Я вручил под расписку наше послание секретарю, а мы собрались вместе, скинулись по одному рублю, и я вместе с моим другом Веней Бегуном отправились на главпочтамт в центре города и дали простую телеграмму: Москва, Кремль, депутату, члену Политбюро ВКП(б) Андрееву А.А., близкому соратнику Сталина (Сталин был ещё жив). Сами слова «Москва, Кремль» ввели телеграфистку в шок, она, не взяв с нас ни копейки, отправила телеграмму срочной, с уведомлением и на бланке «Правительственная».

Сделав дело, мы вернулись в общежитие, но у дверей нас уже ждала почтальон с уведомлением: «Депутату Андрееву телеграмма вручена в 8<часов 12 минут». Мы не знаем, читал ли телеграмму лично Андреев или его секретарь, но результат назавтра был налицо: два экзамена исчезли из расписания, и мы более пяти никогда не сдавали. Дирекция сдалась.

Такая неуступчивость властям осталась в нас на всю жизнь, а воспитали её в школе и в институте. Тогда это грозило нам политическими репрессиями, плохо то, что в наше время студентам ничего не угрожает, но они рабски подчинены начальству и, к сожалению, бунтов не устраивают. Можно удивиться в эпизоде с телеграммой Андрееву на оперативность почты и уважение (пусть формальное) к письмам с мест.

В институте было принято дружить

В институте у меня не было одного близкого друга, здесь было принято дружить со многими. В первую очередь это относится к соседям по комнате, ибо в немыслимой тесноте (вместо трёх мы жили вчетвером) нам было необходимо учиться, жить, готовиться к экзаменам, делать проекты. Без дружбы, взаимного уважения и взаимопомощи было бы трудно. Такими отношениями можно было гордиться.

Не выделяя никого особенно, отмечу всех: Юрка Карякин, мой земляк из Алеура близ Чернышевска, парень без особых талантов, но с больши́м самолюбием. Учиться ему было трудно, он был туповат и тянулся ко мне во время экзаменов. У нас не было особых совместных интересов, ни спортом, ни музыкой Юрка не увлекался, но мы прожили с ним все годы учёбы и даже работали вместе в тресте «Читацелинстрой». Юрка очень любил деньги, умел их добывать, не жалел для этого времени, чем отталкивал меня, но друг он был надёжный, спокойный, терпеливый и справедливый (за исключением случаев, когда были затронуты его интересы).

Дмитриев Володька приехал в Новосибирск из райцентра Черепаново Новосибирской области, он тоже не ловил звёзд, но имел более терпимый характер, был бессребреником, учился очень средне и на 3 курсе был оставлен на второй год, но мы продолжали жить с ним в одной комнате, для этого нужно было согласие коменданта общежития. Володька, или как мы его прозвали «Фа», был предельно честен и абсолютно надёжен, все годы тянулся ко мне и к Юрке Карякину. С «Фа» было очень легко жить, он всегда был под рукой и совсем незаметен, очень, очень надёжен.

Не особенно размышляя о степени дружбы, мы прожили с ним все 5 лет и могли бы работать вместе всю жизнь, ни разу не поссорившись. Володька был защитником футбольной команды и чемпионом института по штанге, что делало его популярным среди младших курсов. Учиться ему было трудно, мы вместе делали проекты и готовились к экзаменам. Отличный друг!

Гриха Лесин был земляком Володьки, жил с нами год, потом был отчислен и поступил в техникум. На первом и втором курсе с нами учился парень, приехавший из Сталинабада. Сын богатых родителей, он получал большие переводы денег, пил, гулял, учился плохо и был отчислен со второго курса. Не помню его фамилию, но человек он был дерьмовый. Однажды решил качать права надо мной. Я просил его отстать, но, видимо, с похмелья он был зол и вновь цеплялся ко<мне. Дело дошло до личных оскорблений, чего в общежитии отродясь не было, но не успел он договорить фразу, как я схватил за носик четырёхлитровый чайник с горячей водой и с силой швырнул ему в голову.

Едва уклонившись, он перепугался, а чайник пролетел до окна и вышиб стекло как раз у его изголовья на кровати. С тех пор никаких попыток хамить с его стороны не было. Стекло никто не починил, и за зиму этот друг изрядно простывал и постоянно болел. Впрочем, его в комнате мало кто замечал, вскоре он ушёл из комнаты. Другие товарищи менялись, костяк комнаты из четырёх человек оставался прежним. Были добрые друзья из соседней комнаты.

Венка Бегун — парень приехал к нам из глухой деревушки в стране болот Васюганье. Родители его были, по-видимому, репрессированы и жили в ссылке. Окончить 10 классов и поступить в институт Бегуну было трудно, но он обладал исключительными способностями, умел их использовать, когда было необходимо, талантлив он был во всём. Также чемпион института по штанге, он был ещё в сборной института по волейболу, был хорошим шахматистом. За сборную Новосибирска он играл в волейбол до 40 лет!

Немного увалень, Венка не бросался в глаза. Заносчив он был до невозможности, а это принимали за самодовольство и скрытность. Близко к себе никого не пускал, за исключением меня. Мы были с ним на равных во многом, в некоторых отношениях он превосходил меня (в большинстве), в некоторых я превосходил его. Чувствуя силу друг друга, мы всегда уважали нашу дружбу. Венка был единственный из всех студентов, который смог делать со мной еженедельные походы по 60—80 км в воскресенье. Другие очень интересовались походами, но усиленная ходьба по 11 часов в день их изматывала, и они бросали.

Другое дело Венка, он был очень хорошо организован, мог преодолевать свои слабости и стал хорошим попутчиком в моих походах. Мы вместе ходили долго и успешно, очень хорошо знали все места за 60 км от Новосибирска. Венка был единственным, кто обыгрывал меня в шашечные «уголки». Как товарищ, он был, пожалуй, наиболее надёжен, видимо, видел то же и во мне, не любил болтунов, и мы сошлись во многом.

После института Венку забрали военные, он строил секретные объекты в Семипалатинской области, стал крупным инженером по термоядерному строительству, долго работал на заводе по производству ядерного оружия в Новосибирске, был его главным строителем и сегодня возглавляет эту организацию. Его пытливый ум, скромность, железная воля на работе при видимой мягкости снаружи всегда вызывали у меня уважение (которое, впрочем, было взаимным). Венка никогда не имел денег, таким же остался и на своей большой работе. Такие люди, как Венка Бегун, являются гордостью науки.

Толя Ермаков жил с нами с третьего курса, он был очень туповат, но необыкновенно организован и целеустремлён; «зубрила», как таких звали студенты, он, однако, заставил уважать себя своими успехами в учёбе, где обгонял многих гениев. Толя всегда тянулся ко мне и был хорошим, надёжным другом. У нас не было многих общих интересов, но неожиданно мы оказались вместе с ним в центре внимания института.

У меня и Толика были 2 разряд по шахматам, он старался развиваться в игре, был надёжен и играл в институтской команде, я же шахматами в институте не занимался. Толик решил участвовать во всероссийском конкурсе шахматных задач и втянул меня в это дело. Бесконечно разбирая варианты, он часто в парадоксальных случаях не мог найти решения, а я как раз такие решения находил быстро, но у меня не хватало терпения на черновую работу.

Мы послали решения и оказались победителями. Гроссмейстер Котов, председатель федерации, написал нам тёплое письмо, событие далеко не рядовое. Толик «обидел» Котова очень скоро. Разбирая партии из книги «300 избранных партий» Алехина, он в первой же партии нашёл противоположное решение, которое не видел ни Алехин, ни Котов, редактор книги, ни миллионы шахматистов, разбиравшие эту общеизвестную партию.

Я усомнился в правильности своего друга, но звучало это убедительно, и Толик послал своё решение Котову-редактору с серьёзным внушением: «Надо лучше смотреть». Котов прислал письмо-извинение, действительно мой друг увидел то, чего не видел непобедимый чемпион мира Алехин. Этот эпизод во многом характеризует Толика, его педантичность, отсутствие уважения к авторитетам, работоспособность. Несмотря на низкие, средние способности, но будучи хорошо организованным человеком, Толик стал больши́м инженером.

Среди соседей из комнаты рядом появился новый жилец Олежка Овчинников. Два года он жил в городе на квартире у тётки. Тётка, по-видимому, обещала родителям опекать Олежку и старалась вовсю. Они жили в великолепной квартире, Олежку кормили из фарфоровой посуды, приспосабливали меню к его желаниям. Но Олежка рос капризным мальчиком, мог швырнуть что-нибудь, обижался за то, что его учили игре на фортепиано. В общем, он, сын богатых и известных людей из Игарки, томился уходом и заботой о нём.

В результате он взбрыкнул ногами и ушёл в общежитие, в придачу отказался и от денежного содержания и решил жить на одну стипендию. В это время стипендия со 150 рублей выросла до 350, и жить на неё уже было можно. Свои капризы он продолжил и в общежитии, отказался выносить мусорное ведро. В общежитии — это не дома, ему указали на его неправильное поведение, но он продолжал упорствовать; тогда спокойнейший и добродушный Венка Бегун молча высыпал содержимое ведра ему на голову и заметил, что в общежитии лакеев и бар нету, здесь все равны. С тех пор Олежка стал обычным жильцом, без капризов и хорошо стал понимать обычные слова, дважды повторять ему нужды не было.

На первых двух курсах Олежка учился в моей же группе, но с нами не общался, в свободное от занятий время любил гонять в волейбол, но не с нами, а со студентами на курс младше. После адаптации в общежитии он стал более общительным, но студенты, прослышав о его чудесах в общежитии, относились к нему с холодком. В это время Олег увидел, что я отношусь ко всем очень ровно, не обращаю внимания на мелкие эпизоды, и мы сблизились. Олежка стал вторым моим партнёром по воскресным походам вокруг города.

Он быстро оценил преимущества длительной ходьбы, в которой не важна погода, её капризы, состояние грунта и дороги. Многие походы, зная, когда Венка Бегун не идёт со мной, мы совершили вместе. В дальнейшем Олежка привык к простым и суровым правилам мужского общежития и ничем уже среди других не выделялся. На первых курсах он был отличником, хорошо учился и потом и стал очень талантливым и опытным инженером-конструктором, особенно полюбил стальные конструкции, где преуспел, работая в гигантском тресте «Сибэнергомонтаж» начальником технического отдела.

Вместе со мной Олежка поехал работать после института. Здесь он вдруг женился, жена оказалась тщеславной и мелкой мещанкой, у них пошли раздоры. Вот тут Олежка сломался и начал пить. Естественно, пьющий инженер — не находка для любой организации, а Олегу работа тоже стала не в радость, так он и застрял на среднем уровне, а ведь у него была «министерская» голова, и он мог бы достичь многих высот, а жаль! Дети Олежки выросли, и старший сын получил ту же специальность, что и отец, но теперь они пьют вместе.

Список моих друзей по институту можно было продолжать долго. Это и Жорик Котецкий, очень способный, старательный студент, который так корпел над учебниками на первом курсе, что заработал туберкулёз и в дальнейшем долго и мучительно лечился, работает в Томске на крупных должностях. И Синявский — выдумщик и заводила в учёбе и в развлечениях, и многие другие. Все они относились ко мне хорошо, и я платил им тем же.

Мы застали атмосферу товарищества, честности, бескорыстия

На первом курсе мы застали в институте атмосферу товарищества, честности, бескорыстия, взаимной помощи, устремлённости в науку в остатках бывшей атмосферы дореволюционной студенческой братии. Цепочка эта пришла к нам от таких профессоров (а ранее студентов дореволюционного Томска), как академик Крячков. Мы уже с первых дней естественно вошли в этот новый для нас мир. Сегодня трудно поверить в те порядки, которые мы застали и сохранили.

В общежитии ни одна комната не закрывалась. В тумбочках, которые тоже не запирались, мы хранили и свои деньги, и все ценности и продукты. Иногда гости из других комнат заходили и брали продукты в качестве трофея, когда бывали голодны, на это никто не обижался, голодный имел на это право, деньги не пропадали ни в одной комнате, а ведь нас было в общежитии более 800 человек.

В столовой была очень простая система: каждый приходил, брал заказы на себя и на своих товарищей, всё это на словах или на клочках бумаги. Ели много и официантки носили и носили. Потом каждый из нас, подсчитав, сколько с него полагается, клал деньги на стол, каждый клал несколько копеек лишних. Все были довольны, обслуживали нас быстро.

В буфете столовой стояли блюда с хлебом, пряниками, конфетами, папиросами и многими другими товарами и большое блюдо с деньгами тоже стояло на столе, каждый брал то, что ему нужно, подсчитывал, бросал деньги в блюдо, брал сдачу и всё это без контроля буфетчицы, которая в основном приносила товары и считала выручку.

При такой системе очередей в буфете не было. Ни разу в течение многих лет не было недостачи ни у буфетчиц, ни у официанток. Такая же атмосфера доверия была во многих уголках нашего общежития, например, в гардеробе, где не было номеров и барьеров и не терялось ничего.

К сожалению, после 4 курса появились жадные и хитрые новички-первокурсники, они стали воровать в буфете, у официанток и система доверия рухнула, появились талоны, предоплата, очереди, неудобства. Так несколько подлых молодых людей сломали вековые традиции. Однажды стали пропадать деньги и в общежитии, но здесь по системе логического исключения мы быстро вычислили, кто же украл эти 30 рублей, это оказались студенты Царегородцев и не помню фамилию другого.

Курс единодушно потребовал исключения воров, а ведь был 4 курс! Наши «мудрые» воспитатели посчитали, что для исключения этого недостаточно, и, объявив выговор, студентов решили оставить в институте. Но мы были не согласны и применили сильное эффективное средство — бойкот!

С этими двумя никто не здоровался, не разговаривали, на занятиях от них пересаживались на 1—2 ряда дальше, и они были в одиночестве и на виду. Воры продержались неделю и не выдержали, они сами подали заявления и ушли из института. Так была восстановлена атмосфера доверия, и она сохранилась до конца моего обучения, что было дальше я не знаю.

Бойкот применялся редко, иногда в нём участвовала одна комната, иногда этаж или общежитие, но общекурсовый бойкот был всего один раз. Ни один самый заносчивый молодой человек, решивший не уважать своих друзей, не выдерживал тяжкого испытания бойкотом, скоро они были согласны на покаяние и вели себя достойно. Помню бойкот в отношении Юрки Карякина, через несколько дней мы заметили, что он разговаривает сам с собой, назавтра он капитулировал. Поводом к бойкоту могло быть только публичное неуважение к товарищам или серьёзный проступок.

С четвертого курса учёба шла легко

С четвёртого курса учёба шла легко, по накатанной колее, хотя предметы были всё сложнее, проекты больше по объёму, просто мы «втянулись» в учёбу, второстепенных предметов уже не было, и учили все, но новые объемы нас не пугали.

В сессию зимой четвёртого курса нам довелось сдавать железобетонные конструкции легендарному педагогу Стребейко. Крупный инженер, через руки которого прошли главные сибирские стройки довоенного периода, он был и крупным теоретиком, известным в строительном мире далеко за пределами Сибири. Свои лекции он читал довольно невнятно, но желающие быстро к этому приспосабливались и успешно вели запись, а содержание лекций было просто блестящее. Сложнейшие расчёты сложных конструкций из железобетона он мог преподать просто и оригинально. Хорошие учебники по железобетону были, но лекции Стребейко были много выше их по уровню.

Стребейко не только мог просто изложить сложные дела, но всегда преподавал новейшие (в мире) конструкции и технологии. Подавляющее большинство его лекций были бы и сегодня тоже новыми и оригинальными. Жаль, что он рано умер и не успел написать своего учебника. Многие конструкции, например, предварительно напряжённые, не внедрены и сегодня, через 40 лет. Такие титаны, как Стребейко, давали нам такой уровень знаний, что в своей работе мы были вооружены самыми новыми идеями.

То, что люди должны были искать по крупицам в иностранных журналах, мы знали уже до 1956 года в своём институте. Я в своей практике никогда не испытывал трудностей от недостатка знаний теории, а вложили эти знания такие профессора, как Стребейко.

Но лекции лекциями, а экзамены у Стребейко сдать очень трудно, а его требовательность вошла в легенды. Я готовился к экзамену очень серьёзно, предмет любил и знал хорошо, но шёл с опаской. Все мои дурные предчувствия испарились при первых вопросах Стребейко. Сама форма его обращения была предельно вежлива, спокойна. Он задавал вопросы обязательно с «Будьте любезны», «Разрешите задать вопросик» и т. д.

Отвечать было легко, но в такой форме Стребейко задал вопросы по всем разделам своей науки, вывернул меня наружу, прощупал всё и поставил твёрдую «четвёрку». Уже выйдя в коридор, я подсчитал, что мне было задано более 40 вопросов. Только убедившись в моих знаниях, он выпустил меня в большую жизнь.

Другим любимым моим предметом была строительная механика. Вёл её тоже блестящий педагог Неустроев. Сам предмет — основоположный для расчёта всех строительных конструкций — с его применением определяются нагрузки в любой точке сооружения. Учебник был, но ничего понять в нём было невозможно. В лекциях и рекомендациях по расчёту было всё предельно просто.

Лектор не говорил, где он взял такую гениальную методику расчёта, в основном с применением «линий влияния» и просто советовал применять на практике. Ходили слухи, что всю теорию, равной которой в мире не было (мы читали и иностранные учебники) он разработал сам.

Только через 40 лет ко мне попала книга по расчёту строительных конструкций по теории, разработанной великим теоретиком и практиком, русским учёным Тимошенко. В тридцатые-шестидесятые годы Тимошенко жил в Америке, считался врагом народа, а его труды было запрещено упоминать даже в статьях, хуже того, была запрещена его великая разработка 1920-х годов с применением расчёта с помощью «линий влияния».

Неустроев знал эту теорию по книгам, изданным в то время, когда он сам учился, доработал, расширил и применил на практике, нам он об этом рассказать не мог, он просто был бы арестован и сослан в Магадан. Так, дикости политиков сводили на нет и строительную науку. Теория увлекла меня, я работал в научном кружке у Неустроева, впоследствии он предлагал мне остаться на его кафедре, но я отказался.

Ещё один талантливый педагог. Он был мой земляк, жил на той же улице, учился в той же школе, лет на восемь раньше меня. В институт он приехал случайно, остался работать лаборантом и упорно учил строительную механику. На первых курсах он вёл у нас лабораторные работы по сопротивлению материалов, затем более сложные предметы по мере их освоения и к 5 курсу был уже лектором по самому сложному курсу — теории упругости, он же принимал у нас экзамены.

Работая и вырастая в специалиста параллельно с нами, он стал крупным теоретиком по теории расчёта конструкций, в частности, ему удалось дать общую теорию расчёта силосов. Эту теорию не мог создать никто в мире, очень сложный расчёт силосов, потому что зерно, мука́ или другие продукты, хранимые в силосах, постоянно прилипают («зависают») на стенках силоса и взять в расчёт постоянный вес зерна, повисший на стенках, очень сложно. Нашему лектору это удалось.

Архитекторам с соседнего факультета преподавал академик Крячков. Будучи профессором в Томском университете он курировал молодой тогда Новониколаевск, который стал Новосибирском. Общая планировка города и почти все главные его дореволюционные здания проектировал Крячков. Он принимал участие и в предвоенном крупном строительстве и был человеком-легендой. Для молодых архитекторов общение с первостроителем города было трудно переоценить.

Славился своими лекциями по строительным материалам профессор Михайлов, Лепехин — главный специалист основного учебного курса по технологии строительства. Его лекции и дали мне достаточно знаний, чтобы работать главным технологом в четырёх трестах. Основанием любой технологии является строгая очерёдность порядка выполнения работ, её-то и воспитали в нас на лекциях и в проектах.

Не надо думать, что студенты были такими сознательными, что только и занимались изучением лекций. На самом деле на это мы выделяли не более половины свободного времени. Большое развитие имели многие виды спорта. По футболу, волейболу, шахматам, баскетболу команды нашего института были сильнейшими среди других вузов города, а по первым трём были сильнейшими в городе. Даже в ослабленном или неполном составе наши шахматисты побеждали почти всех, волейболисты составляли основу команды общества «Наука», которая была чемпионом.

Футболисты имели только одного конкурента — команду Железнодорожного вуза и когда они встречались, то на стадионе было поровну болельщиков с той и другой стороны, для этого около 1 тыс. наших студентов ехало на другой конец города.

Многие выступали в командах, другие были болельщиками или просто физкультурниками. На втором курсе из Китая приехало несколько сильных игроков в настольный теннис и в городе началось повальное увлечение этим видом спорта. У нас в институте это стало болезнью. Столов не хватало, тогда мы сдвигали четыре стола для занятий, и получался неплохой самодельный стол, играли после трёх часов до семи-восьми вечера. Многие стали хорошими игроками. Я тоже научился и стал поклонником этого спорта на всю жизнь.

Ну а как же модное новое слово «секс», как с любовью? А никак. На первых трёх курсах мы так были замотаны и затюканы учёбой, что не замечали, что в одной с нами группе учатся очаровательные девушки. Мы с ними дружили, ходили в гости, проводили вместе праздники, но дальше случайных поцелуев дело не шло, между нами были чудесные товарищеские отношения. После трёх курсов первыми тревогу забили девушки.

Видя, что мы к ним слишком привыкли, стали обычными и домашними, они сделали крупный финт и пытались ходить на вечера в другие вузы. Этого не могли переносить уже наши парни и стали лучше приглядываться к своим подругам по учёбе. На четвёртом курсе появились первые пары женатиков среди наших студентов, на последнем, пятом, курсе их стало уже довольно много. Впоследствии, несмотря на внешнюю красоту таких пар, они испытания совместной жизнью не выдержали, но многие прожили вместе всю жизнь.

Мне нравились некоторые наши девчата, но они казались мне слишком красивыми и недоступными. На 4—5 курсе, когда у нас появились китайские студенты, я, по-видимому, нравился одной китаянке, очень симпатичной. Она всюду ходила за мной, вздыхала, вместе готовились к экзаменам, но я был равнодушен и не выделял её среди других, она же объясниться не решилась.

Одним из самых лучших воспоминаний об институте остался у меня культ женщины. Парни вели себя по-рыцарски, мы не позволяли себе в присутствии девушек ни одного лишнего, грубого слова, помогали во всём, ухаживали, но без дальнейших поползновений. Нашим девушкам было трудно: если среди парней были отчислены за неуспеваемость около 50%, то девушек отчислили более 80%, поэтому главной формой ухаживания была помощь в учёбе.

Мы часто собирали девушек либо в общежитии, либо у них на квартире в городе и до двух-трёх ночи учили вместе. Без нашей помощи институт закончили бы всего несколько человек. Позднее такая помощь привела некоторые пары к венцу.

Так шло время к дипломному проекту. Я не испытывал трудностей при работе над дипломным проектом. Тема: «Проект здания по производству железобетона» была мне хорошо известна, потому что и преддипломная практика была на таком заводе. Работать я начал вовремя, занимался регулярно, но не более трёх часов в день, и спокойно закончил и защитил без проблем на оценку «хорошо». В основном так было у всех. Старались не затягивать, ибо тяжкий опыт 1—2 курса ещё не выветрился из головы.

Другое дело Венка Бегун. У него, хорошего, крепкого студента вдруг пропало желание учиться. Оставалось одно двухмесячное усилие и диплом был бы у него в руках, но он даже не пошёл получать задание. Месяц, второй не отвечал он на мои призывы взять задание и делать дипломный проект. Остаётся всего 20 дней до защиты, когда у Венки вдруг появилась желание работать. Идти получать задание за 20 дней ему было неудобно, и он просил меня взять его.

Я был только рад и принёс такое задание. Когда мы прочли задание, то ахнули. Темой его было проектирование главного корпуса электростанции в монолитном железобетоне. Дело в том, что такого проекта никто в мире не делал. Электростанции строили тогда из металлоконструкций. Венке предстояло запроектировать совершенно новые узлы конструкций со сложнейшими расчётами. И Вениамин приступил к работе.

Он заперся в своей комнате, никого не пускал смотреть неоконченную работу и работал по 20 часов в сутки. Через 18 дней проект был готов. Однако руководитель преддипломных консультаций отказался подписать и проверять его, ибо ни на одной такой консультации Венка не был. Оставалась последняя надежда на рецензента.

Рецензентом был назначен главный специалист треста «Сибэнергострой», уж он-то хорошо разбирался в строительстве электростанций. Мы нашли его, объяснили откровенно, почему нет подписи консультантов, и отдали проект. Назавтра получили подробную оценку проекта, а по заключению она тянула на 5! С одной рецензией Венка и пошёл на защиту, где его не ждали, и защитил проект, правда, без особого успеха, т. е. на «три», придирались по мелочам.

Мы получили заветный диплом инженера

После сдачи всех экзаменов, защиты проекта мы получили, наконец, заветный диплом инженера. Сделали фотографии для альбома, получили направления и потихоньку стали покидать Новосибирск. При распределении все семейные пары, у которых хотя бы один супруг был новосибирцем, остались в городе. Ни один из нас не отказался ехать в глухомань на новое строительство. Мне предлагали остаться либо на кафедре строительной механики, либо на кафедре начертательной геометрии. Но я не хотел педагогической работы, меня звали дороги новых городов.

Такое место нашлось в Кемеровской области в 60 км от Сталинска (Новокузнецка) в маленьком городке Мыски на строительстве крупнейшей в Союзе (в то время) тепловой электростанции Томь-Усинской ГРЭС, мощностью в 1 200 000 кВт. Однако вначале я поехал домой. Здесь было относительное затишье.

Мать встала на ноги, делала многие работы по дому: убиралась, топила печь, варила обед, читала, вязала, писала левой рукой, говорила. У мамы была перекошена правая половина лица, подволакивалась правая нога и не поднималась правая рука, в остальном мама была самостоятельным человеком. Радость родителей была велика, хотя бы один в семье получил диплом о высшем образовании. Не порадовала родителей скорая разлука, но здесь не было моей вины, я рвался домой, но крупных строек в Чите не было, не было и заявок на молодых инженеров.

Впрочем, я не торопился ехать на работу. Прекрасно понимая, что разлука может быть долгой, я просил Зою решиться и вдвоём съездить в Пивань близ Комсомольска-на-Амуре, где жил и работал наш старший брат Борис. Незадолго до этого Борис с молодой женой, сыном Толиком побывали в Чите. Тогда отец готовился к операции по поводу язвы желудка и был очень плох. Вскоре отцу такую операцию сделали, очень удачно и с той поры до самой своей смерти отец на желудок не жаловался.

Итак, Зоя, её дочь Танечка и я поехали в Пивань. Вскоре мы прибыли на место без особых приключений.

Встретила нас его жена Зоя с двумя сыновьями Толиком и Витей четырёх и двух лет. Была большая попойка, где главным козырем была амурская рыба. Изобилие рыбы казалось тогда неисчислимым. Вскоре приехал и Борис. Ему было тогда 28 лет. Восемь лет он жил и работал в Пивани и стал здесь очень уважаемым человеком. Под его руководством была смонтирована маленькая электростанция, проведены сети, и посёлок впервые получил электроэнергию. Мой брат был здесь «электрическим» богом. Он крепко полюбил этот вольный край и остался здесь навсегда.

Поразительное зрелище этот Амур близ Пивани. На противоположном берегу стоял новый город — Комсомольск-на-Амуре. Но если в Хабаровске Амур был очень широк, более 3 км, то в Комсомольске его ширина была в 8 км. Более внушительной реки я не видел, хотя знал и Обь, и Иртыш, и Енисей, и Волгу и т. д. Река завораживала, и тот, кто прожил здесь хотя бы три года, тот оставался здесь навсегда.

Борис не сразу прижился в Пивани, он долго болел из-за сырого климата, но, в конце концов, оправился. После трёх лет работы в Пивани брат был завидным женихом, многие сватали его, но однажды в буфете при речном ресторане он увидел молодую, миловидную, очень разбитную женщину, которая строила глазки многим посетителям. Она была чертовски хороша, и брат поспорил с друзьями, что за неделю женится на ней. Так и вышло. Зое было в то время 24 года, пора выходи́ть замуж, а тут такой симпатичный и самостоятельный парень. Они поженились.

У Зои была большая, очень дружная и хорошая семья в Комсомольске-на-Амуре. Мать была торговым работником, главой семьи, очень опытной, честной и неглупой женщиной. Она знала недостатки своей дочери: страсть к мужчинам и бутылке. Тёща не скрывала недостатков Зои и обо всём предупредила Бориса, но он был ослеплён и ничего не замечал. Отец Зои был ленинградец и приехал в Комсомольск с первым эшелоном строителей. В семье были также младшая дочь и сын. Младшие учились в то время в институте и стали большими специалистами. Со всеми познакомились мы с Зоей, везде побывали, всё увидели.

В течение того краткого времени, что мы прожили в Комсомольске, мы стали свидетелями семейных сцен, каких-то объяснений, перебранок и даже пощёчин со стороны Бориса. Мы с Зоей ненавидели, когда мужчина в семье угнетает женщину, с нас было довольно опыта отношений нашего отца с матерью, и в этих сценах мы винили Бориса, его несдержанный характер. Но оказалось всё гораздо хуже, и Борис был ни в чём не виноват.

Его супруга, работая в буфете, вообразила, что она окажет помощь семье, если начнёт обжуливать пьяных посетителей и проводить махинации с товаром. Какое-то время она умела зашибить за вечер рублей по сто «левых» денег, но, видя её глупость, старшие товарки по буфету подкараулили, когда Зоя была в подпитии, окрутили её и подсунули подписать кое-какие накладные. Товар они взяли себе, а у Зои обнаружилась вдруг недостача в 15 тыс. рублей.

Сумма для семьи огромная, больше 1,5-летнего заработка Зои и её требовалось внести немедленно, иначе Зое пришлось бы идти под суд. Возможно, суд и нашёл бы обман товарок, а возможно присудил бы Зое 3—8 лет лагеря. Её поведение было у всех на виду, а товарки обманули её тайком.

Борис занял эти деньги, внёс их за свою жену, запретил ей работать в торговле, а больше работать было негде. Зоя начала пить, быстро стала алкоголичкой, семья с тех пор никогда не оправилась в своём материальном благополучии, острая нужда, явная бедность преследовали Бориса до самой его смерти в 1978 году. Такое тяжёлое положение усугубилось тем, что в 1958 году Никита Хрущёв своим глупым решением отменил для Комсомольска-на-Амуре доплату за суровый климат: можно подумать, что климат изменился. Этот удар был очень чувствителен, зарплата Бориса уменьшилась вдвое — с 450 до 225 рублей.

Содержать жену-алкоголичку, троих детей было невозможно при таких заработках. От бесконечных скандалов с женой и безысходности в быту Борис тоже стал заглядывать в бутылку, алкоголиком не стал, но и доходы в семье не возросли. Талантливый человек, с «министерским» цепким умом, железной волей и чёткостью в работе, он не смог реализовать себя полностью.

Как говорили в старину, его «заел быт», а вернее, неудачная женитьба. Верным помощником семье Бориса оставалась его тёща, она же и оплакивала его больше всех, но сделать много не могла, так как была уже на пенсии. За тридцать лет работы в Пивани Борис сумел расширить электрическое хозяйство в десятки раз, неизменно оставаясь руководителем в одном лице, без помощников. Умер Борис скоропостижно, прямо на работе от разрыва сердца.

Хорошо было в гостях у молодой семьи, но меня ждала работа по месту назначения.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите, пожалуйста, фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы получим электронное письмо и внесём исправления

[Комментарий перед появлением ставится в очередь на модерацию и будет опубликован после проверки]