«Бродяга, судьбу проклиная…». История одного литературного сочинения

Приблизительное время чтения: 36 минут

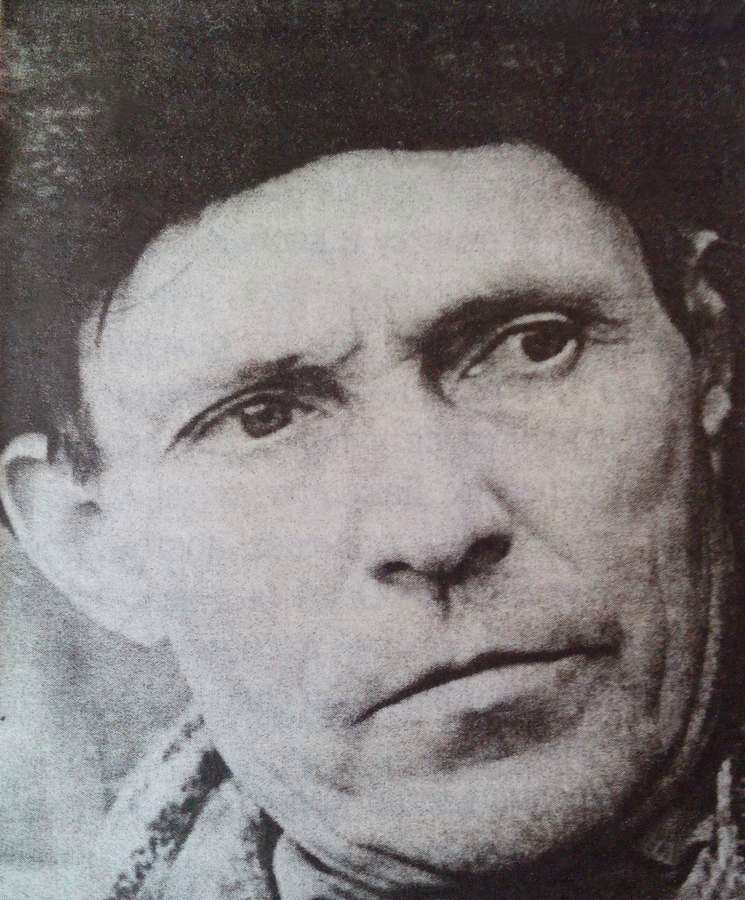

Геннадий Жеребцов

Писатель, историк, краевед.

Почётный гражданин города Читы

Книга «Крестьянские восстания в Забайкалье»: конец двадцатых — начало тридцатых годов двадцатого столетия.

Второе издание, расширенное и дополненное. Чита, 2005

Глава 15 из книги Г. Жеребцова «Крестьянские восстания в Забайкалье»: «Бродяга, судьбу проклиная…». История одного литературного сочинения.

Главы 1—7 книги «Крестьянские восстания в Забайкалье» опубликованы на авторской странице (Проза.ру). Книга рассказывает о трагедии забайкальского крестьянства в один из переломных периодов строительства социализма в СССР и о сопротивлении насильственным, навязанным сельскому населению методам коллективизации.

«Писал собственноручно, произведение принадлежит мне. Стуков Фёдор»

Думы лесовика

В виде предисловия

В этой книжке много написано про советские делишки. Как народ он угнетал и всю Русь закабалял, чтоб работали по указке, а уж ели без опаски все уж то, что уж дадут. Ешь ты, брат, не разбирайся, ведь теперь земной в России рай, хоть ложись и помирай. Конь. Корова, пропастина, все едим, какое диво. И на то у нас Совет, и разбору у нас нет. Раз с Советом подружились, до голодовки все добились, что наложат, все сдаем да работать к ним идём. Ты сдавай туда возами, получай от них горстями.

Скрываться от власти, бродяжить, о как, друзья, тяжело! Но, ладно, народ сожалеет, чем возможно и тем выручает. Я вот бродяжу при власти советской, у которой свобода на главном счету. И народ им поверил: Совет в России прошёл. И что же народ тут увидел от этой власти, друзья? Да полное насилие, братцы, грабёж и ссылка с семьями, норма, паёк — лучше ничего не услышишь.

С 18 лет я с винтовкой сроднился и узнал я её разговор. Он отрывистый. Звучный, неприятный донельзя, скажу. Ведь что ни выстрел, то смерть он кому-то. Гляди, принесёт. И я издавал этот голос винтовкой и в ответ получал. Но мимо меня те все пули пропели. Кончилось это кровавое время, немного душой отдохнул, а потом опять неспокойно пошло. Подвал испытал, но, слава Богу, вышел. Да опять я попал, до суда отпустили — за границу бежал. Вышел оттуда, — отец в побега побежал. Опять опасенье, тревога. Потом в лишенцы попал. Отбыл 4 месяца с лишним, тут опять уж беда — отец в лесниках оказался. Подозренье пошло. Не выдержал, да и сам к лесникам побежал, но они ушли за границу, а я тут бродяжить уж стал. И что же? Сроднился с винтовкой и крепче я в руки зажал. Круго́м враги, опасенье…

Воспоминания пережитого

Так судьба моя, видно, решила — я родился в китайский мятеж. И мятежно я жизнь проживаю. С юных лет я под пули попал. Восемнадцать всего мне уж было, я уж пулям поклон отдавал. И невольно голова уж склонялась, как близко она пропоёт. От снаряда, зловеще шипящего, рад в сырую землю уйти. Да не успел я отрады узнать, а смерть надо мною витала, и свистала литовка её. Много кругом погибало, но я оставался, слава Богу, живой.

И укрепилось моё юное сердце, нервы закалку прошли. Крепло здоровье моё. Трудность военного времени все я, друзья, изживал. Голод, бессонные ночи. Стужа, враги — ничто меня не сломило. Здоровье моё, слава Богу, крепло, похвастать могу. И тело моё без заметки, ничто не задело его. Да раз пролетела шальная, задело немного, и то заросло — не видать. Затихла братоубийственная бойня. Одни ослабели, ушли за границу, эти за сохи взялись. А я по подвалам в тюрьму, потом за границу пришлось от коммунистов бежать. Год там прожил, вернулся, да опять в тайгу убежал.

Мало я прожил, но много я видел и много, друзья, испытал. Да впереди ещё много, так как бродягой я стал. И так уже было — от самых саней раз пришлось убегать, а по мне стали вдогонку стрелять. Ушёл, слава Богу: там отвернулся, тут ускользну. Но скоро настанет время, я им себя покажу. О, Боже мой, дай мне силы отмстить коварному врагу! По ихней я власти несчастный, из-за них я бродягой живу.

Грустит моё сердце. Тоскует о жизни минувшей, друзья. Видел я много отрады, а счастья семейной родни я не испытал, тревога, волненье, за жизнь опасенье, — вот мне услада от жизни награда. И как всё это снесу?

Дума лесовика

Спокойно лежишь ты, винтовка, а я-то томлюся душой. И думаю думу единую, когда мы с тобой оживём. Оживём для России уж милой, чтобы её возродить, свергнуть иго Советов, полною жизнью зажить, восстановить своё право, русский народ освежить, ободрить несчастную Россию, унынье в народе стряхнуть. Каждый работал бы смело. Да капитал трудовой не держал.

Высланных в ссылку семейства. Несчастных, лишённых всего, возвратить в родные селенья, разрозненны семьи их слить. Чтобы не было этого горя, чтоб не страдала едина душа. Работа бы вновь закипела, и работал бы всяк для себя. Ложь, разврат и насилье, посеянные в русский народ, вырвать с корнем, очистить, как сеятель полет хлеба. И чтобы Россия вновь ободрилась, и счастливо, спокойно жизнь потекла.

Убеждение лесовика в своих выводах

Я теперь вижу. Что дни уж сочтены. Гнусная, подлая власть, сама себе петлю надела, хотела народ ты зажать. Ты гибель этим себе ускорила, к голоду Русь подвела. Ты наши восстанья хотя подавляла, а он тебя победит. Он ведь не шутит с теми глупцами, которые по счетам живут. Вы милую Россию за 15 лет пустили с суммою. Вы думали, всё у вас будет – гонять да не сгонят. Нет. Вы глубоко ошиблись, за хвост вам теперь не поймать. Пропало. Пропало советское право. Дограбил народ, запугал. Сам ты, Совет уж проклятый, в могилу теперь ты попал. А завалить мы тебя уж сумеем, ты нас не проси, за все твои гнусные делишки.

Мы толсто тебя загребём, чтоб не было мерзкого духа заразной, зловонной той лжи. Свободой вы прикрывались. На деле грабёж вы вели. Так сдавайся вся гнусная подлая свора. Пощады мы вам не дадим, вы ведь Отчизну всю разорили. На славе Россия сырьём ведь была. Теперь до коровы достали, а хлеба почти не куска. Хорошо вы, глупцы, поступили, свободно стало везде. За это не будет пощады вам уж нигде, нигде не один не уйдёт. Не скроетесь, хамы, нигде. Каждый орден получит тот, что смертью зовётся.

О, русские люди, вы жалки, ничтожны! Ты мысли не хочешь себе уяснить. За это ты терпишь несчастье. Поэтому топишь других. Всяк себе мы смерти уж желаем, а дела нам нет до других. Тебе хорошо, а кругом тебя стонут. Голод, неволю несут, советское право они, а ты его хвалишь, тебе хорошо. И вот получай плоды свои горькие. Ты думать не думал и на авось поступал. Теперь ты увидел, на деле узнал и рад бы вернуться, но ты натворил и знаешь, что тебе не простится. И ты теперь видишь ту правду, да некуда деться, рукою махнул, да больше творишь.

Да, теперь вижу, минута близка, помериться придётся, советский сатана. Ты с ложью выступаешь, испугом ты берёшь и гнусную свободу пишешь и поешь. Нет на деле того, что ты поёшь, а больше ты уж грабишь, к кабале ведёшь. Вот твои минуты. Совет, и сочтены: винтовки забрякали, военные придут. А раз война начнётся, не будем мы сидеть. Довольно насмотрелись мы на твою власть и в тылу поднимем такой ералаш. Ты теперь совсем нас не испугаешь. Погибнем лучше в сопках, в матушке тайге, чем пойдём работать к тебе мы сатане.

В коммуны–артели народ позагнали, а проку от этого нет нигде. Всяк там работает невольно, знает, что оно не себе. И работать они выгоняют, но толку у них ни на грош. И это они уж поняли. И работа, как раньше уж шла, не идёт. Соревнованья разные в ход пускают, чтобы та по-прежнему шла. Но от этого проку уж мало, кругом разгильдяйство, грабёж; кто ближе стоит к руководству, тот тащит, везёт.

У иностранцев притеснение, непосильные налоги да разные правительства, а у нас в Совете нет этого на примете, всё по сознательности. Видят, что советский дождь поливать начинает, знать надо, куда надо удирать, и вот торопятся под дождевик залезать, а то капитал Совет заберёт, а самих в Туруханск или на Соловки ушлёт. А кто победнее, те не так в артель–коммуну стараются. А больше отдуваются. Что накладут, сдают — куда денешься, раз на Совете женишься. Да и лишнего коня или корову лучше сдать. Это раньше дураки хватали, все больше желали, а теперь народ просветили, и каждый знает, что лишний конь лягает, а корова бодает, того и гляди, до твёрдого дободает.

Вот тогда лечись и майся, вместе с семьёй на лечение отправляйся в Турухан или на Соловки. Там лечебницы–больницы от этой болезни бедуницы-лягуницы. Да и лечение дорогое — все берут основное: дома. Скотину. Вот, например, бойщик убьёт, а потом шкуру сдерёт. А советские доктора? У них на леченье другие права. Все оберут, шкуру сдерут, а потом на курорт на тот или другой ушлют, да работать ещё принуждают, да больше бараниной из-под дуги угощают. Это по рецепту от болезни бедуницы.

Да вы подумаете, что это враки. Нет, это верно и достоверно. Даже на суде обсуждают, голову ломают кого на сколь сослать, чтобы он не мог на власть роптать. Что все оберут, да и лекарства не дадут? Нет, дают. Догонят да ещё добавляют. Расспрашивают. Что не всё показал, что золотой чумой ещё болен. Ну, другой и сознается, думает, что лечить будут стараться. Ну, тогда ему рецепт от всех болезней на тот свет в цинковой оболочке со свинцовой начинкой пилюлю. И он тогда не будет беспокоиться и успокоится. Вот у нас как лечат, заботятся, а у иностранцев-то плохо то дело налажено. Те в кризисе задыхаются, а мы процветаем. Да боязно, как бы не увяли в голодовке, близко пристали.

Главное, всем обнищали. А строить? А строить ещё много, да, можно сказать, не начинали 15 лет. Хотя строим и укрепляем, а как-то всё больше убавляем. Толи доктора плохие и лекарства худые — не польза, а вред. Вот какой Совет. Не знай ждать, когда домчат, все капиталы размычат. Или их браться лечить да к Ленину проводить?

Тебе я, братец, сообщаю, что жарко дело было нам. Когда кругом мы окружены, с Советом битву повели, то многих мы теперь не видим среди себя, родимый брат. Они погибли и зарыты в горах и матушке-тайге. Но спите, славные герои, спокойно, где и как пришлось. Вы возродили уж Россию, вы братьям дали мирный труд. Хотя вы пали (что мы сделаем?), кому-то должно было лечь. На то война. Кроваво дело жертвы. Жертвы должны быть. Вам честь уж, павшие герои, Россия–матушка воздаст. Что вы спасли её, родные, и вы дали спокойную жизнь! А все те изверги–злодеи, кто мучил наш русский народ, они все должно получили за все те гнусные дела. Теперь Россия возродилась, народ легко у нас вздохнул, разрушенное поправляют, свободу ложную клянут.

Сидеть уж довольно. Пора, брат, пора выйти в открыто тебе на врага. За все те страданья, лишенья свои с Советом ты должен расчёт повести. Ведь кто-то уж должен дело начать и делом правым народ подымать. Довольно, довольно тиранов терпеть, лучше уж смерть, чем голодным сидеть. Услышатся звуки таёжной стрельбы, они всколыхнут и воздух в степи. Подымут надежду в русских сердцах, что битва начата с Советом в горах.

Что из гор, из тайги она в степь перейдёт и охватит селенья — восстанье пойдёт. Восстанут все русские Россию спасать, ложную свободу в России стирать. Надо Россию. Друзья. Возродить, изо лжи и обмана народ выводить. Пятнадцатый год нам свободы поют — свободы не видим, а голод вот тут. Он же стучится костлявой рукой по всей Отчизне, братцы, родной. Свободно в сусеках и во дворе, много на ссылке и много в тюрьме. Вставайте, вставайте, России сыны, довольно советской нам кабалы. Тогда мы свободно в России вздохнём. Жизнь мы наладим, Совет как стряхнём.

Живу. Томлюсь. Страдаю более я душой. Желчь свою я горькую лью, друзья, рекой. Мне в жизни всё отрава — тернистая тропа. И не видать мне, видно, счастливого луча. О, не ужель, не вспыхнет под пеплом уголёк, а, может, к счастью дунет коварный ветерок! Он искру ту раздует, по листьям понесёт, и тогда, возможно, пожар произойдёт, забушует пламя, охватит всё огнём. Да. Я в это верю. На факте я видал, что пожар не сразу огромным бывает. А, может. И случится с жизнью моей так. Она ещё воскреснет. Забьёт во всю ключом. Ведь не было б надежды, веры и любви. То многие не влачили несчастные горькие дни. Но каждый из нас верит, надеждою горит, любовью согревает милые черты. И, гляди, лишенья–трудности изживёт, и, Господь направит, счастье придёт.

О, милая, ты бы знала, как мне сейчас тяжело! Голод меня вынуждает, с неделю не в тайгу я пойду. Время ещё рановато, холодно, мила, в тайге. Но я теперь в тайгу не скрываться, а для дела пойду. Начать уж придётся, голод меня вынуждает.

Ну. А чем ты опечален? Отчего унылый вид? Иль погодой не доволен, что серо вокруг глядит? Нет, погода мне не в тягость, мне её не изменить. У меня пропала радость. Как пошёл вот я бродить. Нет покою на сердце с того часу у меня. Всё тревога–опасенье за несчастную свою. Ведь брожу я в Совете, враг на каждом шагу. И случись оплошность, братец, и наделаешь беду. Враг лихой, коварный, больно ложью Русь он тянул. Но, Боже правый, дай мне силы. Скрой от злостного врага, дай дожить до той минуты, видеть гибель ихнюю мне. Я не верю в иное право. Так не может народ жить, ведь 15 лет грабят. Так должен им конец прийти и за гнусные делишки наказанье принести всякому тому. Кто народ мучил. Разорял и угнетал и на ссылку семейства в края дальние угонял.

Да, для нашей власти подходит работа, большая забота как хлеба заготовлять, как ловчей крестьян приободрать. Она, власть наша. Крестьян обирает без чванства. Вот будут премировки–метришки, чаю четвертишки, — кто сдаст хлебные излишки. Да, тут пойдут соревнованья, встречные планы. Да на оборону и на пролётную ворону тоже не забудут. Поедут инструктора–посказатели, мастера–вышибатели. Будут петь–уповать на международное положение, у иностранцев, скажут, большое-пребольшое затруднение. А у нас. Скажут, вот, сколько фабрик–заводов построили, да вот сколько заготовили. Нужно поменьше сдавать. И будут мужиков так ловко объезжать–подзадоривать, друг на друга настраивать, чтобы лучше хлеб повытрясти. Это ведь инструктора–соломотрясы не худые, а ловкие такие. Они ведь прошли курсы и получают за это большие денежные ресурсы. Их ведь тоже подзадоривает власть, премирует, если кто из них ловко у мужиков хлеб отдует–оттрясёт и в государственные амбары увезёт, а мужиков поставит на рожок.

Не на тот рожок, чем детей кормят, а под тот, под который худой хлеб идёт. Мужику что надо. Да и хлеб тогда у него чуднее. Раньше такого не едал: тут дегтярка, повилица да всякая соединица. Ну с такой-то муры и подводит у мужиков нутры. Чтобы мужик не объедался, да в разные разности не пускался и в забавы. Да на Совет чтоб в лес не уходил, да не делал облавы.

О, жизнь! До чего ты мне горька. За что мне несчастье такое? Как будто и солнце проглянет, и луч уж надежды блеснёт, но быстро всё тучей закроет, и тьма меня кругом облечёт. И так вот скитаюсь, скрываюсь. О, Боже, дай мне силы, не дай мне погибнуть в беде, не дай впасть в унынье и жизнь мне свою погубить. Спаси и направь мои мысли на дело доброе. Меня вразуми.

Раньше была полиция, а теперь милиция. Да и то она была по городам. А не по деревням. Раньше были разбойники да воры. Били, воровали, хотя редки случаи бывали. Если убьют кого, ограбят, то сколько про это судят–рядят. Теперь всё изменилось, и при новой власти больше уж напасти. Раньше кто умел бить да грабить, теперь он стал править. И грабежи лихие у нас участились, в каждой деревушке слёзы покатились. Теперь власть умело взялась за дело, ловко поступают, людей обчищают. Оберут, ограбят да и с семьёй направят, и народ нищает, больше голодает. И теперь милиция хуже, чем полиция. Её утешают, кормят, одевают, и на мужиков своих же ловко направляют. И про все делишки много бумажишки исписать бы надо, да вот бумажонки не в достатке стало. При Совете все ведь на примете.

Стало ясно дело — то опасно. Мужик голодает, злиться начинает. Теперь никто не стесняется, войны не боятся. Всяк войну пророчит, зубы к войне точит. А народ — это сила. Когда повалила, нету ей ограды, никакой преграды. Его не остановишь. Если народ встанет, то уж всё увянет, что ему не мило, что его назлило, — не проси пощады, не жди сожаленья. Он, когда в злобе, жалости не знает. Гнев народа — это сила неба. Она не утихнет, она не устанет.

Да, многие думают, что я трус — не бегу за границу. И верно, одному бежать опасно, не зная хорошей дороги, и нет коня, седла. Но я думаю, что опаснее жить среди врага. Кругом враги, кругом, куда не повернёшь. Вот это тоже надо знать. Но я не страшусь. Лелея одну мысль, что, если война, то я могу тут лучше пригодиться, ведь я непримиримый враг. А, находясь в тылу, я больше принесу вреда коварной этой гнусной власти.

Вот скоро полтора года, как я в тылу у них бродяжу. Я знаю всё: народ, телеграф и телефоны связи. Я в одну ночь могу то сделать, что не сделает отряд разведывательной части, не зная ни народа и не места. Не правда, скажите. Понятно, правда. Так знайте, за все те страданья и лишенья, которые я перенёс и переношу. То не ужель я буду нем тогда, когда вот уж грянет? О нет, не удержать меня. Я буду им везде и всем преграды ставить, что в силе будет от меня, тем буду и вредить.

Да, я часто вспоминаю те прошлые месяца, как у тебя, мила, скрывался. И как время быстро шло. У тебя я освежался, я душою отдыхал, хотя в подполье я томился, порою голод угрожал. Но мы с тобой не унывали. Все надеялись, пройдёт и настанет наше время, жизнь счастливо потечёт. Как бывало в лунные ночи предавались игре. Ведь огонь зажечь опасно, то и рады мы луне, что она нам освещает при картёжной нам игре. Кто не хочет, пусть не верит, нам того не убедить. И зачем с глупцами спорить, нам не легче будет жить. А мы луну благодарили за бесплатный её свет и любовью согревали те несчастны наши дни. И хоть чем бы поразвлечься, думы чёрные прогнать, отдохнуть душой немного, ведь не всё же унывать. И слезами не поможешь, что приходится страдать. Мы и так много страдаем, друг мы друга убиваем. А любовь нас соединила в эти опасные вот дни…

Мечты лесовика

Когда ты настанешь, счастлива минута, когда я выйти открыто могу и милую сердцу назвать уж своею, радость, горе и труд с ней совместно делить? А в тихий уж вечер вспоминать о прожитом, что пришлось исстрадать и изжить. Ведь много страданий, лишений изжито, сколько тревожных бывало минут! Как ты меня от врага укрывала. Из тайги, дожидаясь, ночей не спала. А приходил, опять ты боялась. Как бы до времени в слабость не впасть. Честь свою запятнать не желала, с природой боролась. Чтоб чистою быть. Я тоже старался, с собою боролся, до времени себя укрощал.

Моя-то ведь жизнь не надёжная больно, сегодня живой, а завтра Бог знает. Выйди оплошность, и с жизнью прощайся, — пощады не будет мне от врага. И я не желал, что если погибну, чтоб ты не могла меня злом вспомянуть. И я верю, время настанет, Россия воспрянет, врага победит. Правда осилит, ложное всё сгинет, жизнь тихо у нас потечёт. Не будет коварства, насилия, злобы, того, что творится сейчас… Да, вспоминаю, мила, я часто, как мне жилось у тебя хорошо. И то вспоминаю, собой я дивлюсь, до чего мне приходилось себя укрощать, да пламя любви заглушала опасность за жизнь…

Тут всё есть понемножку, про мою не бродячую жизнь, как где жил, где томился, голодал, бродил, страдал. А где порой и развлекался, думы чёрные прогонял. Даже и нашёл по сердцу я подругу для себя. Жизнь опасна и тревожна, но не надо унывать. Всё ж настанет моё время, Бог увидит, пощадит и за все мои страданья он меня вознаградит.

Красная армия оплот нашей рабоче-крестьянской власти от всякой напасти. И вот вы в ней служите и про что тужите? Вас там обучают, куда направляют и уж чем башки там ваши забивают, и, когда уволитесь, иначе беспокоитесь. Домой вы вернётесь, за умы возьмётесь. Вам про что там пели, чем там утешали и куда винтовки ваши направляли? И вас от народа ловко охраняли. Чтоб вы не знали, кого защищали. Когда укоротите, братец, не воротите, — старики-то раньше это ведь сказали. И вот тогда поймёте, что в впросак попали. Вас там одевали, хорошо кормили, а вот ваши семьи в нищие выводили. Дома-то не радость тебя ожидает. Что трудами целыми годами капитал нажили, то в помойную яму все почти свалили.

Но ты только тогда всё это хорошо увидишь, когда ты оттуда не больной выйдешь. А вот если ты там брехнёй насладился, и вот ты болезнью ихней заразился. И тогда уж очи твои потемнеют: правды ты не видишь, с ложью ты уж сжился. Сердце уж грубеет, любовь холодеет ко всему родному и милому былому. Отец и родные тебе не родные, служишь ты в активе дельным человеком и для своей деревни ты большим злодеем. Но за твои активы будут уж мотивы. Это верное слово. И что добренько сдавай, пущай кто-то старается — твоим наслаждается…

О, Боже мой! Спаси, помилуй, здоровья дай и от врага спаси, ум мой просвети! Тогда я все страданья и лишенья бродячей жизни опишу. И как уж тяжко и опасно так проживать, страдать, болеть душой, страдать телом, недоедать, недосыпать. И месяцами грязно тело, его нечем освежить, не мыться в бане и лапоть тоже не менять…

Скрываясь от советской власти, чего не переношу и в какие лишения себя я не ввожу. По месяцу и по два в баню не хожу, а порой по баням неделями сижу. Подполья, амбары, вышки и сено проверил я, родные, в эти времена. А кого в избушке бывало и сидишь, то смотришь, братцы, в оба, уши всё востришь. Гляди, как кто задворками к дому подойдёт, стукнет кто сенною дверью. Ну, братец, и скачешь. Соскочишь, брат, в подполье, западню запрешь, и вот поджидаешь, когда он — гость уйдёт. Ведь каждому казаться, тоже ведь беда, как болтнёт где спроста, — вот тебе и тюрьма. Да и хозяина тоже со двора за то, укрывает советского врага. Ну, вот в летнее время привольное житьё. Живу тогда на воле, в зелёном саду.

Выбираю место ближе к россыпне, где больше мелкой породы лесок. Багульник, осинничек, ольховник, тальничек. И вот балаганчик сделаешь тут, дружок. На таком месте травка редко ведь растёт, и такое место с руки для меня, — по такой растительности не видать следа. А ведь ходишь часто, что и говорить. Хотя и ненастье, а надо ведь варить. Ясная погода, так охотиться пойдёшь, или грусть размыкать, одиночество забывать и душе немного от лесу отдохнуть. Всё лес один ты видишь, куда взор не кинешь. А я вырос, братцы, в широких долинах. И вот в высь стремишься, на гору взойдёшь и тогда немного всё же отдохнёшь. Но кто не изведал, сам не испытал бродяжить поневоле в лес не попадал, тот не поверит, ложью назовёт.

Но не приди Бог, никому так жить и в таких скитаньях одному бродить. Да ещё как хлеба нету ни куска, ну тогда уж думаешь, лучше бы тюрьма. О, будь ты, Совет, проклят со свободой своей! Что ты уж наделал с милой страной. Вся-то Русь томится, стонет наш народ под игом власти наглой с коммуной во главе. У иных нету в мире ничего. Всевышний у них в братьях, родители — ничто. Да нет у них святого и больше ничего. Ложь, обман, насилье, разврат да уж грабёж. А сколь, Совет, не грабишь, гибель ты найдёшь. Безумцы, я вам предлагаю, пока не поздно ты вернись. Сойди с пути ты этого скользкого. Ты Всевышнему молись. Покайся ты в грехе тяжёлом, что ты святое презирал и языком своим поганым хулу на Бога возводил.

Нечаянно, муза, с тобой я сроднился. Судьба меня навела, скитанья в тайге в одиночку, скрываясь от злого врага. Некому вымолвить слово, думы, мечты передать. И стал я вот, муза родная, тебя в собеседники звать. Певцом злободневным быть я не думал. Судьба моя, видно, на это влекла, скитаясь по тайге в одиночку. И тягостно стало так проживать. И голос мне уж сердечный в утеху прошептал, свои чтоб страданья и тягость народную, которую терпит страна, вылить в песнях уж скорбных и злобных. И, может, мои эти песни разбудят народ, всколыхнут, подымут его, встрепенут. Тяжко мне жить и слёзы глотать. За русский народ себя убивать.

О, до чего ты, русский народ, не догадлив и до чего ты не можешь понять, ведь пламя тогда и пылает, когда добавляют того, что горит! И тогда бушует и пламя, и пожар от него восстает. Так, русский, ты это творишь. Кто тебя давит и жмёт? Ты идёшь в ихние активы, артели, коммуны, чтобы другого давить. Сам говоришь, что ты против этой власти, а оказываешься главным строителем и помощником в их грабеже. О, русские прохвосты, до чего лживы и опрометчивы, вас надо давить и терзать, чтобы ты стал всё понимать разбираться, а не с бухты-барахты бросаться.

Спи ты, мать родная, спи в земле сырой. Я пришёл к тебе, родная, с горем и тоской, рассказать, как я мучаюсь и скорблю душой. На пути мне все преграды, всё тернистый путь. Нет на свете мне отрады, нет счастливых дней. Моя жизнь опасна больно, ночью я брожу. И меня, кто, сожалея примет под свой кров, то со мною ты трепещет, боясь за жизнь. Но покамест, слава Богу, я не пал душой. Может, Бог даст, одолею трудность, изживу и твоею я молитвой жизнь свою спасу. Исстрадалась душа, истомились нервы, а впереди ещё тьма, и ничуть не видать уж просвету. Я страдалец. Но ни чуть не боец. Я один, одинок, я несчастен. Не могу я выйти открыто ведь в бой, объявить Совету свой вызов. И брожу я день за днём, выжидаю особую мину. И сомненье берёт, как не вспыхнет нарочно восстанье. И страданья тогда ни во что. И, скрепя сердцем, за границу, дружок, собирайся.

Русский весь народ, что он доверчиво смутился, от старой жизни отрешился? Теперь он кается, страдает, про жизнь старую вспоминает, но только нет к тому возврата. Не может слиться он в одно, кругом все сети, мышеловки, врага коварного уловки. И бедный бьётся наш народ как угорелый, всё в разброд. И ты теперь вот убедился. Как поскитался, набродился, в тайге – подпольях насиделся, что русский тогда лишь может в одно слиться, как вот голод уж случиться. И он близко, на пятах, — тогда Совету будет крах. Так вот, русский народ. Тебе уж плата за то, что ты родного брата не щадил, его губил, в угоду лжи ты уж старался. А в жизнь ты сильно не углублялся, ты настоящим только жил, а о будущем совсем не тужил.

Боже мой! Спаси и помилуй, удар врага ты отклони, не дай погибнуть мне бесследно, вразуми меня, спаси! Из-за меня, не дай, о Боже, чтоб безвинные пострадали, кто укрывает меня, спасает. О Боже, дай мне видеть гибель гнусного врага, который Русь всю нашу мучит, грабёж–насилие творит. Теперь правда вся пропала, ложь кругом, обман.

Инеем покрылись окна, бушует погода, снег порошит. И думаешь думу заветную, скорей бы мороз наступил. Если будет, что по рекоставу, то ладно ещё, а если война не начнётся, то знай, — за границу спеши, бросай свою милую родину, в Китай уходи. Что дорого сердцу, ты должен покамест покинуть, забыть. Опять уж мечтою одною зажить, хоть я год скитался. Укромные места выбирал и ждал всё восстанье, надеждой себя укреплял. Но больше не стало терпенья, мечты те поверглись в прах. В России скрываться теперь невозможно: каждый кусок на счету. Тисками охватывает голод родную страну и нас, вот таких, выжимает — бежать заставляет в другую страну. Все те скитанья-лишенья погибнуть должны у тебя. И больно и дорого всё отразилось, родной, у тебя. Много здоровья тут уносилось. Его не вернуть никогда. Не воротишь то время. Оно летело в прошлое, друзья. Жизнь, я тебя изживаю, не живши, в<мученье, в лишенье тебя провожу. Не видел нисколько отрады, счастья не видел. Друзья. Смерть всё больше мне угрожала, объятья свои раскрывает.

Но, видно, Господь, защищает, жизнь мне желает продлить. И остаток бедной под старость даст мне счастливо пожить.

Вот советская наша власть — наслаждаемся мы в сласть. Все мы молодые. Уж Совет нас утешает. Для нас клубы украшает, и от старой жизни нас отвлекает каждый час. То, что старо — то не годно, а вот ново нам дородно. Какой стыд! Какой позор! Это старый ведь уж вздор. Нет теперь стыда, позору наслаждайся каждый вволю. А, если мать вас отвлекает, её можно постращать: «Отошла ваша пора, теперь наша верх взяла. Уходите со двора. Не мешайте нам вы жить, нашу власть нам проводить. А если не уймётесь, то тюрьмы добьётесь. Только нам на вас сказать, то заставит вас хлынять наша власть советская». И родители в молчок. Только сердцу больно, жмёт, видят распущение. Полное развращение. Да и что уж говорить, всей России плохо жить. Кругом притеснение, полное разорение.

Питание лесовика

Зимой больше хлеб и воду или голодом живу. Хотя живу среди народу, но голод больше я терплю. Когда, правда, и приносят молочка, мяска, но уж это больно редко, потому что кругом нужда. Ведь Совет-то всё похитил у крестьянина–мужика. А летом живу лучше я, приволье и сытье. Летом я живу в лесочке и голодаю реже. Хлеба часто не бывает, но мясное есть всегда. Кто живёт в лесочке нашем, что растёт съедобного в нём? Грибы, ягоды, груздочки. Это всё пища моя, ешь, сколько хочешь. Только не ленись посбирать и пострелять. И не будешь ты голодным, и не будешь так страдать. И в лесу укрыться лучше и приют себе найти. Наберёшь береста, братец, балаганчик соорудишь. И живёшь вот так, скрываешься, жизнь бродячую коротаешь, и живёшь одной мечтой, как восстание пойдёт.

И вот так, как мы за солнцем следим, быстро оно идёт. Когда осень наступает, день короче, ночь длиннее. И так жизнь мы вспоминаем на закате наших дней, все прожитые годы, что невидимо прошли. А порой нам казалось даже, что дожили и дни, когда горе или несчастье иль томление в тюрьме.

Я живу одной мечтою, поскорее бы Совет растрепать и милую сердцу поскорее бы обнять. Ведь итак мы, сколько страдали, укрощали страсти свои. И как доказать мне на деле, охотно, что я свей душой полюбил? Но хотя, может, ты убедилась в верности моей. А сколько бы было отрады, когда соединились бы мы, мила, с тобой, и не было нас бы счастливей!

О, Боже мой, спаси Россию! Ты низложи коварную власть. Тогда и выйду я на волю, покину тёмные места. Вся душа моя изныла, на кой я сейчас живу? Здоровый ведь я, не калека, а хуже нищего, друзья. Тот может вольно и свободно во имя Господа прожить, а я ведь только могу ночью кой к кому в село сходить, да и то ведь опасенье и для себя, и для того. Но ходить мне, братцы, приходится часто. Наш народ не разбирается, понять он не может ещё. И как уж Совет просветил, куда лучше!?. Но у русского толстая башка, пока как следует, не постучишь да не разъяснишь…

Под гармошку я припою

И Совет разоблачу,

Как он хвастает дурак,

А на деле все впросак…

На полки оглянулися.

Полки улыбнулися.

Нет на полках ни куска.

Навалилася тоска.

В мешки, ящики с совков,

А там полный ведь разгром.

Вот тогда поверили,

Неладно, что затеяли.

Видно, мы провеселились,

Люди на вас взбесились.

Каждый из нас видит солнце, но никто так за ним не следит, как я вот, друзья, наблюдаю, как оно всходит и как заходит, в полдень какой оно делает подъём. Развлечься мне нечем, потешиться тоже, друзья…

Частники, не глумитесь, в отряды все стремитесь с Советом на расчёт. Свести расчёты надобно, за должность посчитаться. Довольно уж терпения, довольно уж страдать. Какие ухищрения, какие притеснения Совет уж вам куёт?

Вот где глупость детская, острастка-то советская — бойкот установил, что, если не желаете, в артели не вступаете, товаров не дадим. Но только кто, безмозглые, подумает, — серьёзные Совет угрозы шлёт? Но, кто разбирается, то каждый догадается, что Совет шатается, последний час живёт. И в эти-то минуты, не тратя ни секунды, в отряды всё спеши. Довольно на ихние советские козни смотреть, тиранию терпеть. Ведь как кругом ограбили, Россию в нищие вывели, прохвосты уж они. Вы, частники, не глумитесь, в артели не стремитесь, а лучше вы берётесь за ружьё.

Раньше работали, знали, каждая копейка в хозяйство идёт. А что вот сейчас рублёвка? Иль труд? Он идёт ни во что. Теперь вот на деньги и серы не купишь, не говоря о дальнем, Да, что о дальнем, когда из теребилки мыши в побег пошли. Это ведь не потребиловка, а теребилка. Мужик из неё мало потребляет, а она у него ловко дикую шерсть стеребляет. А, хвать, ни спичек, ни соли, про товар поминать-то нельзя. Раньше ребятам для забавы конфеты. Орехи брали, а теперь на ребятах прорехи. Да всё то в прорехах. Теперь же Совету и тело надо из неволи выпустить на волю. На то и Совет, чтоб везде был свет. Вот и в животах начинает просвечивать. Скоро выяснится, к концу пятилетки окрепнем, с места на место по соцсоревнованию передвигаться будем. Так что в одну пятилетку окрепнем, в другую — можно оставить в покое. Потому что сами будем на упокое, в Могилевскую переведёмся — там социализм строить надо.

И как тяжко жить, укрываться, горек тот уж кусок… Но что же могу сделать? Нету выходу мне из жизни такой. А наши русские люди при тебе по тебе говорят: «И эта власть его давит, обирает всё на чистое, а тебе обгорелую корку он жалеет, брат, принести». И вот больно обидно, видят, что я в тупике, но должны понять, убедиться, что, спасая меня, они власти коварной этим мстят.

Друзья, если не будем спасать мы друг друга, то Совет нам не изжить. О, русские, вы жалкие и мелкие люди! Вы мелкий ничтожный народ! Вас плохо ещё общипали…

Нашли ошибку или опечатку? Выделите, пожалуйста, фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы получим электронное письмо и внесём исправления